Source : Le coin de l'écran - 27 mars 2008

Ô déchéance hebdomadairement vérifiée du cinéma français ! Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi avions-nous Marcel Carné ("Les Enfants du Paradis"), Jean Renoir ("La Grande Illusion"), Jacques Becker ("Casque d'Or") et Jean-Pierre Melville ("Le Cercle rouge"), pourquoi avons-nous Thomas Langmann (Astérix aux Jeux Olympiques), Cédric Klapisch (Paris), Jean Becker ("Dialogues avec mon jardinier") et Jacques Maillot ("Les Liens du Sang") ? Le sarkozysme n'explique pas tout.

Ô déchéance hebdomadairement vérifiée du cinéma français ! Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi avions-nous Marcel Carné ("Les Enfants du Paradis"), Jean Renoir ("La Grande Illusion"), Jacques Becker ("Casque d'Or") et Jean-Pierre Melville ("Le Cercle rouge"), pourquoi avons-nous Thomas Langmann (Astérix aux Jeux Olympiques), Cédric Klapisch (Paris), Jean Becker ("Dialogues avec mon jardinier") et Jacques Maillot ("Les Liens du Sang") ? Le sarkozysme n'explique pas tout.

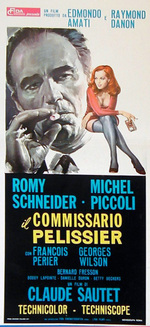

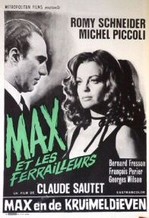

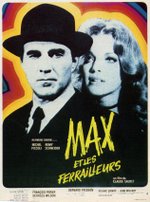

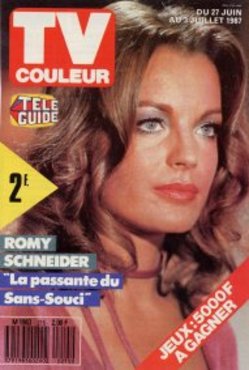

Revu en DVD "Max et les ferrailleurs" (1971), de Claude Sautet – drôle de cinéaste soit dit en passant, qui signe quelques polars existentiels, comme "Classe tous risques" ou "L'arme à gauche", avant de se positionner dans les années 70 comme le cinéaste de la bourgeoisie française au gré de machins avec Romy Schneider qui faisaient fureur au temps de leur sortie et qu'il n'est plus possible de regarder aujourd'hui comme "César et Rosalie", ou "Vincent, François, Paul et les autre"s ou encore "Mado"… Enfin, sur la fin de sa carrière, Sautet a sorti trois films graves, hantés, comme si l'ombre de la mort les imprégnait : "Quelques jours avec moi", "Un cœur en hiver", "Nelly et M. Arnaud"…

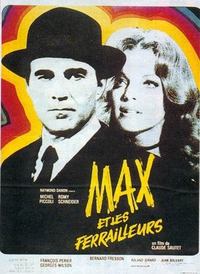

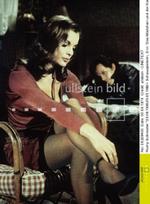

"Max et les ferrailleurs" est peut-être son chef-d'œuvre. Max (Michel Piccoli), ancien juge devenu flic, mène une croisade contre le mal. Après un hold-up qu'il n'a su empêcher et qui s'est soldé par mort d'homme, il tombe par hasard sur un de ses vieux potes perdus de vues, Abel Maresco (Bernard Fresson). Un tout petit malfrat qui, à la tête de gang de minables, gagne sa vie en volant des voitures et en récupérant de la ferraille. Par l'intermédiaire de Lily (Romy Schneider), prostituée, Max va manipuler à distance Abel et ses gars, les pousser à sortir de la petite délinquance, à braquer une banque où il n'aura plus qu'à les arrêter en flagrant délit.

1971, c'était hier. C'était un autre temps. Max et les ferrailleurs témoignent avec une troublante acuité des changements gigantesques survenus dans la société (française) et le cinéma (français). En 1971, on fume (les cendriers débordent, l'atmosphère des chambres, du commissariat est bleue) et on boit (à l'apéritif, double Pernod sans eau et vous nous remettez ça patron…). En 1971, les comédiens sont des hommes, pas des mannequins bodybuildés. En 1971, on parle un français impeccable relevé d'une pointe d'arguemuche.

1971, c'était hier. C'était un autre temps. Max et les ferrailleurs témoignent avec une troublante acuité des changements gigantesques survenus dans la société (française) et le cinéma (français). En 1971, on fume (les cendriers débordent, l'atmosphère des chambres, du commissariat est bleue) et on boit (à l'apéritif, double Pernod sans eau et vous nous remettez ça patron…). En 1971, les comédiens sont des hommes, pas des mannequins bodybuildés. En 1971, on parle un français impeccable relevé d'une pointe d'arguemuche.

En 1971, autour de la capitale, c'était la zone. Des taudis insalubres, des terrains vagues, des bistrots crapoteux où grouille toute une faune plus pittoresque que dangereuse. Face à ces ruffians, la justice s'habille tout de raide. Max est impénétrable, tout en noir, chapeau vissé sur le crâne. Il dit "Monsieur" à son directeur. Il parle doucement, il semble absent à lui-même. Sa violence est une violence de classe : issu de l'aristocratie viticole, cet homme riche a un rêve de propreté, pour lequel il est prêt à passer du côté obscur. Son raisonnement est d'une extraordinaire perversité : susciter le mal pour l'éradiquer de manière spectaculaire. Evidemment, il se damne. Il brise des innocents, des destinées, mais son cœur et sa raison se brisent pour avoir regardé Lily dans les yeux. La machine s'emballe. Il y a plus procédurier, plus flic donc plus salaud que Max: Rosinski (François Périer) qui va jusqu'au bout des tâches qui lui sont assignées…

Quelle rigueur! Quel calme – pas de poursuite, deux coups de feu riquiqui sur la fin… Quelle classe…

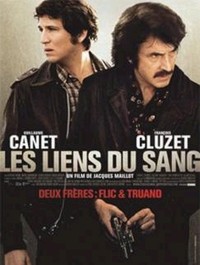

Quarante-sept ans plus tard, le cinéma français nous impose "Les liens du sang", de Jacques Maillot, sur le thème ultra rabâché du flic et voyou. Soit deux frères, Gabriel au nom d'archange et François au nom de saint, l'aîné bandit, le cadet policier, et hardi petit. C'est les meilleurs amis de la terre, François Cluzet et Guillaume Canet qui s'y collent, dans une exercice de cabotinage poussif très vite insupportable. Comme on est en 1979, on fume beaucoup, mais ces clopes innombrables ne sont pas naturelles: elle ont pour fonction de dater l'action, comme les moumoutes grotesques des frangins. Dans cette atmosphère empoissée de médiocrité franchouillarde, la ligne de démarcation entre le bien et le mal est aussi flasque qu'une tête de veau gribiche et les clichés abondent: quand Gabriel veut foutre le veut à une guinguette, il procède comme le veut la tradition du cinéma qui radote en jetant son Zippo dans la traînée d'essence… Et les gars? Avec une allumette, ça marche aussi, ça coûte moins cher et puis c'est plus difficile de remonter la piste.

Quarante-sept ans plus tard, le cinéma français nous impose "Les liens du sang", de Jacques Maillot, sur le thème ultra rabâché du flic et voyou. Soit deux frères, Gabriel au nom d'archange et François au nom de saint, l'aîné bandit, le cadet policier, et hardi petit. C'est les meilleurs amis de la terre, François Cluzet et Guillaume Canet qui s'y collent, dans une exercice de cabotinage poussif très vite insupportable. Comme on est en 1979, on fume beaucoup, mais ces clopes innombrables ne sont pas naturelles: elle ont pour fonction de dater l'action, comme les moumoutes grotesques des frangins. Dans cette atmosphère empoissée de médiocrité franchouillarde, la ligne de démarcation entre le bien et le mal est aussi flasque qu'une tête de veau gribiche et les clichés abondent: quand Gabriel veut foutre le veut à une guinguette, il procède comme le veut la tradition du cinéma qui radote en jetant son Zippo dans la traînée d'essence… Et les gars? Avec une allumette, ça marche aussi, ça coûte moins cher et puis c'est plus difficile de remonter la piste.

Plus tard, les deux frangins sont devant la télévision que retransmet les images de la mort de Mesrine. Les deux comédiens se paient alors un morceau de bravoure en confrontant deux point de vue: le gangster abattu était-il un justicier lâchement assassiné ou un bandit justement exécuté ? C'est tellement mauvais, qu'on profite de toute cette vaine agitation pour quitter la salle sur la pointe des pieds. On ne saura jamais la fin des "Liens du sang". Cela n'a strictement aucune importance.

NDLR : Cet extrait vous est présenté ci-dessous dans l'unique but de vous faire connaître le film et vous donner envie de le découvrir dans son intégralité par le biais des supports à votre disposition (DVD, diffusion TV...).