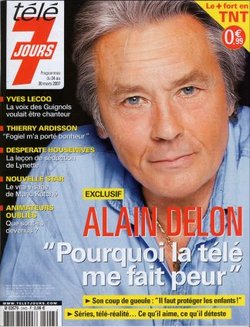

« mars 2007 | Accueil | mai 2007 »

avril 2007

30 avril 2007

Mademoiselle Ange

10h21 dans Film-1959-Melle Ange | Lien permanent | Commentaires (0)

Les Nouvelles Littéraires – 04 février 1960

Katia

Parallèlement à cette évasion dans l’espace qu’il nous prodigue si abondamment, le drame de cape et d’épée fournit au cinéma l’occasion de nous faire évader dans le temps.

Dans ce genre, je préfère les époques où domine l’actions aux histoires sentimentales qui – même si elles sont aussi adroitement nouées que celle de cette Katia dont la princesse Marthe Bibesco nous raconta naguère l’histoire – parviennent difficilement à éviter la fadeur.

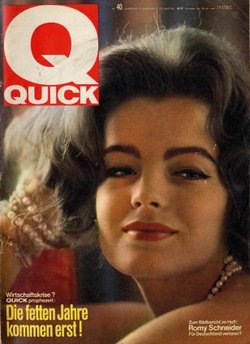

Non que l’auteur de cette nouvelle « Katia » ne soit un habile homme : Robert Siodmak, au temps de « Tumultes » et d’ « Autour d’une enquête », fut même de ceux qui nous firent espérer que l’avenir du cinéma allemand était assuré. La main-mise sur les studios de Berlin et de Munich par les hommes d’Hitler devait rapidement détruire nos illusions. Depuis, Siodmak a tourné en Amérique. Il revient aujourd’hui dans le vieux monde pour confier à Romy Schneider le rôle qu’incarna avec tant de grâce Danielle Darrieux dans les années 35.

Romy Schneider c’est l’anti-Brigitte Bardot. Mais, par rapport à son impudique rivale, elle est fortement handicapée, puisqu’elle est condamnée à jouer éternellement les Sissi ; les jeunes filles vouées aux amours impériales tout en gardant aussi longtemps que possible leur pureté. Curd Jurgens lui donne la réplique avec un manque évident de conviction…

02h48 dans Film-1959-Katia, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

29 avril 2007

France Soir – 09 novembre 1958

« Jeunes filles en uniforme » (Lilli Palmer et ses élèves)

La version de 1958 de ce classique de l’écran supporte fort bien la comparaison avec la première version, tout au moins avec le souvenir (sans doute embelli) que nous en avons. Et puis peu importe le film d’autrefois. C’est le nouveau qui nous intéresse et il est fort bon.

Mais il faut bien prévenir le spectateur – ce que fait le générique – que l’action de cette œuvre se situe il y a un siècle et dans une institution allemande. Nous devons, en effet, faire un effort pour nous remettre dans une ambiance aussi éloignée de nous et pour trouver scandaleuses et dramatiques des amours enfantines qui ne sont que fautes vénielles si on les compare aux excès de nos « Tricheurs » actuels. Mais cette effort fait, nous participons pleinement à ce drame dont l’atmosphère est très joliment restituée par Radvanyi.

En tête de l’interprétation, Lilli Palmer est d’une autorité et d’une sensibilité parfaites dans le rôle du professeur qui inspire à son élève une affection excessive. Cette élève, c’est la jolie Romy Schneider, qui réussit à nous émouvoir avec une grande économie de moyens.

Toute les autres jeunes filles et leurs professeurs forment un arrière plan très satisfaisant à ce drame d’un autre âge.

Robert CHAZAL

02h46 dans Film-1957-Jeunes Filles, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

28 avril 2007

Le Monde – 14 novembre 1958

« Jeunes filles en uniforme »

Ce n’était pas sans appréhension que j’allais voir ce « remake » de Jeunes filles en uniforme. Il est périlleux de s’attaquer à certains souvenirs. On ne doit pas réveiller les fantômes. Or, malgré les années écoulées, la fantôme de la petite Manuela gardait une place dans nos mémoires. Et, si même nous avions oublié son visage, l’écho de ce nom hurlé dans une cage d’escalier et que nous entendions encore « Manuela ! Manuela ! », suffisait à nous la rendre présente. Etait-il bien nécessaire alors de donner une réplique au film de Léontine Sagan, un de nos seuls bons souvenirs du cinéma allemand d’avant guerre ? N’y avait-il pas même une certaine inconvenance à le faire ? Je me posais ces questions et je me sentais sans indulgence.

Il se peut que cette sincérité préalable ait finalement joué en faveur du film. Quoi qu’il en soit, j’ai plaisir à reconnaître que cette nouvelle version de « Jeunes filles en uniforme », mise en scène par Geza Radvanyi, m’a paru fort honorable. Il n’est pas question, bien sûr, de comparer le second film au premie, trop d’éléments sentimentaux risquant d’intervenir dans notre jugement (et d’ailleurs que penserions-nous aujourd’hui du film de Léontine Sagan ?), mais simplement de constater que, sous sa forme actuelle, malgré les couleurs pimpantes qui l’habillent, malgré de nombreuses concessions aux goûts du public, malgré la disparition dans le film de Geza Radvanyi de ce je ne sais quoi de trouble et d’équivoque, mais de poétique aussi, qui existait dans celui de Léontine Sagan, l’histoire de Manuela nous charme et nous émeut encore.

Cette histoire, rappelons-le, se déroule au début du siècle, dans une institution où sont élevées « à la prussienne » des jeunes filles de l’aristocratie allemande. L’ombre de Bismarck plane sur l’établissement. Destinées à devenir « des épouses et des mères de soldats », nos jeunes filles en uniforme sont traitées avec une rigueur spartiate par leurs surveillantes. L’une de celles-ci pourtant, femme mystérieuse dont on ne sait rien, dont on ne saura rien, sinon qu’il y a trop d’amour dans son cœur pour le métier qu’elle fait, s’efforce d’adoucir le sort des recluses. C’est d’elle que la jeune Manuela va s’éprendre. Amour puéril, mais dont la violence est celle de la passion. Amour qui conduira Manuela au bord du suicide...

Manuela, dans le film de Geza Radvanyi, a les traits de Sissi, je veux dire de Romy Schneider. Cette jeune comédienne, dont la fadeur a fait le succès, témoigne ici d’une sensibilité qui nous surprend agréablement. Elle nous convainc cependant infiniment moins que Lilly Palmer, absolument remarquable dans le rôle de la tendre et douce surveillante. C’est en grande partie à l’intelligence et à la subtilité de cette actrice que ces nouvelles « Jeunes filles en uniforme » doivent de nous avoir, somme toute, plutôt causé une heureuse surprise.

Jean de BARONCELLI

02h45 dans Film-1957-Jeunes Filles, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

Paris brûle-t-il ?

00h14 dans Film-1966-Paris | Lien permanent | Commentaires (6)

27 avril 2007

Les vainqueurs

10h43 dans Film-1963-Vainqueurs | Lien permanent | Commentaires (0)

Sarah Biasini, actrice française et marraine européenne samedi à Lille

La voix du Nord - 14 mars 2007

La fille de Romy Schneider inaugurera samedi les premiers états généraux de l’Europe, offrant à Lille d’ouvrir le bal de la célébration en France du 50e anniversaire de la signature du Traité de Rome en 1957. De nombreuses personnalités et acteurs de la société civile sont attendus à Lille Grand-Palais pour une journée de conférences débats autour du thème de la fierté d’être - ou non - européen.

La fille de Romy Schneider inaugurera samedi les premiers états généraux de l’Europe, offrant à Lille d’ouvrir le bal de la célébration en France du 50e anniversaire de la signature du Traité de Rome en 1957. De nombreuses personnalités et acteurs de la société civile sont attendus à Lille Grand-Palais pour une journée de conférences débats autour du thème de la fierté d’être - ou non - européen.

Sarah, pourquoi avoir accepté de devenir marraine à Lille ?

J’ai 29 ans et je suis née vingt ans après la signature du traité fondateur de l’Europe. Ma mère est née à Vienne, de parents allemands. Mon père est français, fils d’Italien. Je me suis toujours sentie européenne et j’ai toujours revendiquée la diversité de mes origines.

Vous allez jouer un rôle important dans un téléfilm sur la construction européenne. Pour quel message ?

"Nous nous sommes tant haïs" era diffusé le 24 mars sur France 3 pour raconter l’histoire de la construction de la paix avec la communauté européenne du charbon et de l’acier, la CECA créée par Jean Monnet en 1951. C’est la réconciliation franco-allemande par l’économie et l’annonce du Traité de Rome en 1957.

Êtes-vous fière d’être européenne et que pensez-vous de l’Europe ?

J’ai voté “oui” au Traité constitutionnel en 2005 sans même lire le projet. Oui, je me sens vraiment européenne mais je comprends les gens qui se méfient de l’Europe, source de tous leurs maux. Il est très difficile de défendre l’idée européenne aujourd’hui. Il faudrait, c’est le but à Lille, s’arrêter juste un moment pour poser les vrais enjeux, les vrais problèmes. Il faut laisser les gens s’exprimer librement car beaucoup se sentent encore exclus de la construction européenne…

Y. B.

00h42 dans News Sarah | Lien permanent | Commentaires (0)

26 avril 2007

Clair de femme

06h37 dans Film-1979-Clair de Femme | Lien permanent | Commentaires (0)

25 avril 2007

Radio Cinéma Télévision – 23 novembre 1958

Jeunes filles en uniforme : Inutile mais réussi

Il est inutile de revenir ici sur le problème du remake, auquel Jacques Siclier vient de consacrer un excellent article (R.-C. N° 461). Disons seulement que cette secnde mouture par Geza Radvanyi du chef-d’œuvre de Léontine Sagan ne s’imposait certes pas. Toutefois, une fois admise la victoire des impératifs commerciaux sur ceux de l’art et du simple bon sens (le film de Sagan, d’un classicisme admirable, ne possède pas une ride), reconnaissons l’intelligence du travail de Radvanyi.

Ne pouvant faire oublier le film original, il a choisi de s’en inspirer ouvertement et humblement. On se souvient du thème : une jeune pensionnaire, Manuela, éprouve pour l’un de ses professeur, Mlle de Bernburg, une flamme dévorante.

A l’issue d’une représentation théâtrale, ivre de punch et d’émotion, elle avoue publiquement son amour. Affolée par le scandae qu’elle déchaîne, hérissée par l’étendue de la faute qu’on lui reproche et qu’elle ne comprend pas (ce dernier aspect apparaît moin nettement dans la version de 1958), Manuela tente de se suicider. Il s’agit là d’un sujet universel et dont nous croyons avoir déjà prouvé (voir analyse R.-C.n° 417) qu’il n’était ni équivoque, ni malsain. Tout le génie des auteur (le scénario avait été tiré par Léontine Sagan d’une pièce de Christia Winsloe : Gestern und Heute) avait consisté à situer l’histoire dans un terrible pensionnat prussien en 1914 et à faire de Manuela une orpheline. Ainsi pouvaient-ils pousser au paroxysme ce qui n’est qu’un passage délicat, habituellement, heureusement franchi par les adolescents.

Geza Radvanyi a colorié le film de Léontine Sagan, le démarquant presque plan par plan, allant presque jusqu’à en copier les cadrages. Et l’on ne compte guère dans le scénario que deux ou trois changements sans grande importance. Toutefois, le choix –excellent – de l’admirable Lilli Palmer pour le rôle si délicat de Mlle de Bernburg obligea à quelques modifications.

La version de 1932 nous présentait le drame à travers Manuela. Nous ne voyions Mlle de Bernburg que par ses yeux, et le professeur nous apparaissait lointain, irréel et, en quelque sorte, mythique. En 1958, Mlle de Bernburg n’est pas un mythe. Lilli Palmer en fait un personnage parfaitement réel, humain et sans doute troublé. Cette différence d’optique empêchait Radvanyi d’aller aussi loin que Sagan s’il ne voulait pas tomber dans l’équivoque et donc modifier la signification du film. Aussi la fin, qui diffère quelque peu de la première version, est-elle excellente : la main de la directrice serrée par Manuela inconsciente et le départ volontaire de Mlle de Bernburg. Par ailleurs, si la fameuse visite de l’altesse impériale n’a pas ici le charme d’antan, la scène rajoutée par Radvanyi où Manuela sauvée par ses camarades se débat entre leur bras avant de s’évanouir quand Mlle de Bernburg l’appelle, est un moment de très bon cinéma.

Enfin, la révélation de ce film – et qui justifierait presque son existence – est Romy Schneider. Débarrassée des oripeaux de l’ineffable Sissi, elle nous apparaît pleine de charme, de spontanéité et au moins aussi remarquable que sa devancière, Hertha Thiele. Quand aux collégiennes, si elles n’atteignent pas tout à fait à la grâce animale de petites bêtes racées qui nous éblouissait dans le film de Sagan, elles sont néanmoins parfaites. En résumé, un film inutile, sans génie sans doute, mais un bon film.

Claude-Marie TREMOIS

10h08 dans Film-1957-Jeunes Filles, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (2)

24 avril 2007

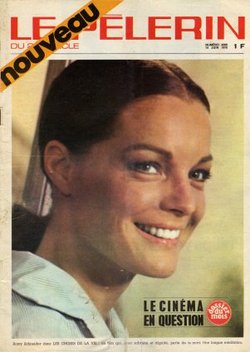

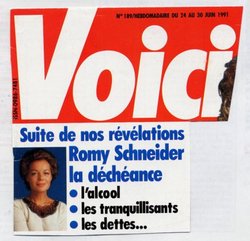

Voici – N° 189 – 24 juin 1991

|

Article intérieur : * Romy : La déchéance (Part 2) Début de l’article dans le N° 188 4 pages |

10h28 dans Presse - 1991, Revue Voici | Lien permanent | Commentaires (0)

Radio Cinéma Télévision – 27 mars 1960

Eva : Hypocrite diSISSIpation

Fille aînée d’une famille viennoise farfelue, Nicole (Romy Schneider) écrit une pièce scandaleuse avec la complicité active de ses parents. Un directeur de théâtre chevronné accepte (en se voilant la face) de la monter. Enorme succès, bien entendu… La famille déménage, change de train de vie et achète un « DS19 » (sic). Un producteur américain survient, veut acheter très cher les droits d’adaptation pour Broadway et pour Hollywood.

La jeune fille alléchée par les dollars, dévoile son incognito. Le producteur (Carlos Thompson) croit découvrir une rouée et s’aperçoit que la demoiselle « faisait seulement semblant de faire »… La libertine était ingénue ! Il l’épousera… Ce résumé ne peut que suggérer la situation. Il ne révèle en rien le climat provocateur de ce film ignoble qui se comptait dans l’équivoque et dans la grossièreté. Jamais le double jeu n’a été, sciemment poussé plus loin. Les auteurs misent, avec préméditation, sur les deux tableaux : celui de la morale bourgeoise et celui de l’immoralisme affiché. Cette entreprise est menée avec une hypocrisie parfaite.

On gomme vite les audaces scabreuses pour les remplacer par un couplet bien pensant, aussitôt suivi par une nouvelle grivoiserie. On dirait un travail d’obsédé sexuel corrigé par un censeur pudibond. On se moque des enfants, des parents, de l’amour, de la famille et même de cette jeunesse désaxée qui ne croit plus à l’amour. Le plus sordide des films noirs est plus sain plus franc que cette « comédie » puante.

Toute l’opération repose sur un « trait de génie » commercial. Il consiste à démystifier Sissi, oie blanche, historique personnifiée par Romy SChnider. En dissipant Sissi, en faisant de son corps, de son visage, un argument « sexy », les auteurs de ces « Carnets de jeune fille » ont cru innover. Ils ont trouvé une étrange et inadmissible complice, celle de l’actrice Magda Schneider qui, cette fois encore, est la mère de l’héroïne en même temps que celle de la comédienne.

Pour qu’il soit sans doute impossible de distinguer l’une de l’autre : disons seulement que, dans le film, Magda Schneider fait du proxénétisme maternel, avec des remords et des circonstances atténuantes.

Marcel HURET

10h06 dans Film-1958-Eva, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

23 avril 2007

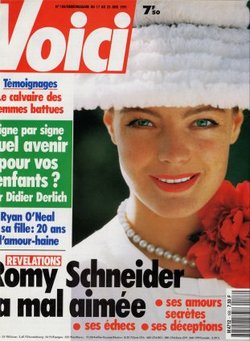

Voici – N° 188 – 17 juin 1991

|

Article intérieur : * Romy, la mal aimée (Part 1) La suite de l’article dans le N° 189 5 pages |

10h23 dans Presse - 1991, Revue Voici | Lien permanent | Commentaires (0)

Bloomfield

10h15 dans Film-1970-Bloomfield | Lien permanent | Commentaires (0)

22 avril 2007

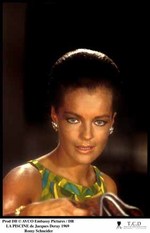

La piscine

10h42 dans Film-1968-Piscine | Lien permanent | Commentaires (1)

Paris-Presse – 23 mars 1960

Carnets intimes de jeune fille

“Carnets intimes de jeune fille”, film autrichien en couleurs n’offrirait que peu d’intérêt si Romy Schneider n’y apparaissait sous un nouvel éclairage. C’est l’histoire d’une demoiselle qui, poussée par des parents abusifs, écrit une pièce polissonne ets’applique, pour donner le change, à jouer les dévergondées. On y voit romy danser le rock’n’roll et découvrir impudiquement son genou.

Elle échange, sans paraître, bien comprendre, des répliques grivoises avec un séducteur argentin du nom de Carlos Thompson. Mais B.B. peut dormir sur ses deux oreilles. Parmi ces débauches innocentes, Romy demeure aussi angélique que Sissi. Elle reste fidèle à ses décolletés de pensionnaire.

Et son petit cœur bat sous un triple soutien-gorge. C’est un spectacle assez curieux que cette dégradation d’un personnage. Maintenant, le genre auquel Romy doit sa gloire éphémère est à bout de course. Mais l’article reste plaisante à regarder. Elle a peut-être du talent. Simplement, elle n’a plus l’âge de jouer les oies blanches. Qu’elle change de genre. Ou qu’elle se marie !

Michel AUBRIANT

10h04 dans Film-1958-Eva, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

21 avril 2007

Movie & creation Romy

11h05 dans Les vidéos montages | Lien permanent | Commentaires (1)

Lettres françaises – 12 janvier 1959

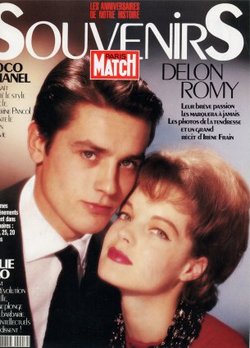

Christine

Trop de sucre et de guimauve engluent cette nouvelle version de « Liebelei » - la première était de Max Ophuls – réalisée par Pierre Gaspard-Huit. On y voit l’inévitable Sissi, déguisée en Juliette de Bibliothèque Rose mourir d’amour pour son Roméo. Rien ne nous est épargné : ni la jeune fille pauvre et pure, ni le beau lieutenant de bonne famille, ni la « dame en blanc », ici de noir vêtue, ni le vieux mari trompé.

Il reste à déplorer la fadeur et les minauderies de Romy Schneider et à louer Micheline Presle, sensible, Sophie Grimaldi, drôle, Alain Delon, séduisant séducteur, Jean-Claude Brialy, qui rappelle Serge Reggiani, et Jacques Duby, il compose avec le talent qu’on lui connaît un personnage de pauvre type. Décors, costumes, couleurs sont dans l’ensemble, réussis. On pense aux « Grandes manœuvres », et c’est un peu dommage pour Pierre Gaspard-Huit. On aurait voulu plus de grâce et moins de mièvrerie, plus d’émotion et moins de sensiblerie.

Yvonne BABY

10h02 dans Film-1958-Christine, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)