Revue France Soir

18 octobre 2020

14 mai 2017

18 juin 2012

26 septembre 2010

19 janvier 2010

France Soir - N° 20 318 - 19 janvier 2010

|

Article intérieur : 1 page |

Source : Le Figaro.fr - 19 janvier 2010

Alain Delon-Romy Schneider : le livre choc

En librairie jeudi, "Delon & Romy, un amour impossible" revient sur le couple mythique du cinéma français.

Une époque à la fois proche et lointaine, évoquée au fil du livre Delon & Romy, un amour impossible. Dans cet ouvrage documenté, Bertrand Tessier plonge le lecteur au cœur de la relation orageuse entre Alain Delon et Romy Schneider, couple emblématique du cinéma européen. Tout en revenant sur leurs parcours respectifs, il détaille quelques-uns des épisodes de leur relation. Extraits.

L’enfance de Romy. «Magda (NDLR : la mère de Romy) s’était liée d’amitié avec Martin Bormann, l’une des éminences grises du parti nazi, qui deviendra le secrétaire particulier d’Hitler. (…) Dans sa jeunesse, Hitler assistait régulièrement aux spectacles interprétés par Magda – il lui faisait même porter des fleurs dans sa loge. Un soir, en 1976, Romy confiera l’inavouable à son amie Alice Schwarzer : “Je crois que maman avait une liaison avec Hitler.” Elle ne lui posera jamais la question. Peur, sans doute, de connaître la réponse.»

La rencontre. «Alain Delon était-il déjà amoureux ? En tout cas, il ne le montrait pas. Au contraire. Les premiers jours de tournage de "Christine" (le premier film qui les a réunis), aux studios de Boulogne, sont électriques. Pour un oui ou pour un non, Delon trouve toujours une bonne occasion de s’écharper avec sa partenaire, ce qui est sa manière de prendre le pouvoir. Il la trouve trop sûre d’elle, bêcheuse, poseuse. Il a l’impression qu’elle “se la joue”.»

La séparation. «En novembre 1964, il (Georges Beaume, l’agent européen de Romy Schneider) débarque chez Romy, à Hollywood, la valise pleine de scénarios. Avec lui, c’est un peu de Paris qui s’installe dans la grande maison. Un peu d’Alain. Le comédien est alors sur la Côte d’Azur où il tourne "Les Félins", de René Clément. Un matin, Romy entend Georges Beaume lui parler au téléphone. Elle a l’habitude, ils se parlent tout le temps. Mais, ce matin-là, à l’inverse des autres jours, Georges Beaume ne lui tend pas le combiné (l’acteur vient de rencontrer sa future femme, Nathalie Delon).»

Le culte mortuaire. «Le jour des obsèques de Romy Schneider, Delon refusera d’assister à la cérémonie à l’église et à la mise en terre. Il ne veut pas se jeter en pâture aux photographes, planqués dans les appartements ou juchés sur les toits. (…) Mais il viendra rendre un dernier adieu à Romy à son domicile, juste avant le départ du convoi funéraire. (…) Juste avant la mise en bière, il a fait trois photos de Romy avec un Polaroid. Depuis ce jour-là, il les garde toujours sur lui. Dans son portefeuille. Sur son cœur.»

"Delon & Romy, un amour impossible", de Bertrand Tessier, éd. du Rocher, 255 p., 18 euros. Sortie jeudi 21 janvier 2010.

o0o o0o o0o

Bertrand Tessier : “Une tragédie grecque”

FRANCE-SOIR. Les biographies de Romy Schneider comme d’Alain Delon ne manquent pas. Qu’apportez-vous de neuf avec votre livre ?

BERTRAND TESSIER. Lorsque j’ai travaillé, il y a deux ans, sur le documentaire "Les Derniers Jours de Romy Schneider", je suis allé en Allemagne et j’ai recueilli d’autres points de vue à la fois sur sa carrière et sa personnalité. Puis, après que j’ai écrit sur Jean-Paul Belmondo, on m’a proposé de travailler sur une biographie d’Alain Delon. J’ai alors décidé de confronter ces deux destins, de me pencher sur ce couple mythique.

FRANCE-SOIR. En revenant notamment sur le passé de la mère de Romy Schneider, ne craignez-vous pas d’écorner le mythe ?

BERTRAND TESSIER. Je nourris ce mythe, je ne l’écorne pas. Sa mère, Magda, était l’égérie du régime nazi et j’ai juste essayé de comprendre comment cet épisode de son enfance avait forgé sa personnalité. En revenant sur cet épisode, je montre que Romy Schneider devenue star du cinéma renvoyait l’Allemagne à son passé, d’où ses rapports difficiles avec ce pays. Sans parler de son beau-père qui s’était livré sur elle à des attouchements… Delon, de son côté, a aussi ses propres traumatismes. De fait, ce sont deux enfances brisées, deux adolescences fracassées qui se sont rencontrées. D’où leurs instabilités respectives.

FRANCE-SOIR. Comment expliquez-vous la fascination toujours intacte du public pour Romy Schneider ?

BERTRAND TESSIER. Pour moi, elle est la Marilyn européenne. Elle était à la fois une beauté pure et une grande comédienne, le tout avec une dimension dramatique. Au bras d’Alain Delon, elle formait un couple qui a bousculé les lignes dans une France des années 50 vieillissante. Ils représentaient alors la modernité, l’insolence de la jeunesse. Puis il y a eu leurs retrouvailles professionnelles en 1968 sur le tournage de "La Piscine". En fait, leur histoire commune a des allures de tragédie grecque.

FRANCE-SOIR. Craignez-vous une réaction d’Alain Delon à l’occasion de la sortie de ce livre ?

BERTRAND TESSIER. Dans la mesure où j’ai travaillé le plus honnêtement possible, pas vraiment. Sur le fond, j’ai tenté d’être le plus vrai possible.

o0o o0o o0o

L'éditeur a pris ses précautions

«Nous avons été prudents», assure Patrick Mahé, éditeur de Delon & Romy, un amour impossible pour les éditions du Rocher. Afin d’éviter les fuites et de crainte d’un référé, il a ainsi retardé le plus possible l’envoi de l’ouvrage à la presse. Raison de ces précautions : Alain Delon n’aime pas que l’on touche à sa vie privée, et encore moins à Romy Schneider.

Edition France Soir du mardi 19 janvier 2010 page 28

A lire aussi sur PurePeople.com (article similaire) : "Alain Delon et Romy Schneider : leur histoire d'amour orageuse et leur passé... mis à nu !" - Du 19 janvier 2010

11h29 dans Presse - 2010, Revue France Soir | Lien permanent | Commentaires (0)

11 novembre 2009

France-Soir - N° 20.259 - 11 novembre 2009

|

Article intérieur : 1/2 page |

Source : France Soir.fr - 11 novembre 20009

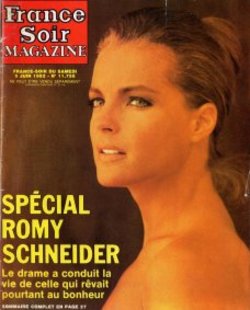

Romy Schneider, une beauté d’enfer

Restées secrètes pendant quarante-cinq ans, les images de l’œuvre inachevée "L’Enfer" sont enfin visibles et montrent une actrice étonnante.

Cinéphiles avertis ou spectateurs occasionnels, on pensait jusqu’à présent que Romy Schneider n’avait jamais été aussi belle que dans "La Piscine", en 1968. Erreur. Quatre ans plus tôt, elle apparaît encore plus sensuelle, plus envoûtante, plus légendaire dans "L’Enfer". Mais on l’ignorait, car ce film mythique et mystérieux n’est jamais sorti sur les écrans, le tournage ayant cessé au bout de trois semaines en raison d’une crise cardiaque du réalisateur, Henri-Georges Clouzot (qui s’en remettra, puisqu’il tournera à nouveau et décédera en 1977).

Près d’un demi-siècle plus tard, et vingt-sept ans après la mort de l’actrice, Serge Bromberg, producteur et restaurateur de films, a convaincu la veuve de Clouzot de lui confier les 185 bobines (en tout quinze heures de tournage) de ce film maudit pour en faire un documentaire, sobrement intitulé "L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot". Le scénario raconte l’histoire d’un homme, Marcel Prieur (Serge Reggiani), propriétaire d’un petit hôtel-restaurant en province, que la jalousie rend fou et qui soupçonne sa jeune femme (Romy Schneider) de le tromper. Les scènes de la vie réelle, classiques, sont en noir et blanc. Ses visions et les délires de son imagination, au contraire, sont filmés en couleurs avec des techniques et une réalisation révolutionnaires pour l’époque : distorsions de l’image et du son, effets spéciaux sur les couleurs, le montage, le mixage, le découpage de l’écran, musique psychédélique, déformation des voix… Henri-Georges Clouzot voulait faire un film complètement différent des chefs-d’œuvre qui avaient fait sa réputation, tels "L’assassin habite au 21", "Le Corbeau", "Quai des Orfèvres" ou "Le Salaire de la peur".

Tournage infernal

Romy Schneider faisant du ski nautique sur un lac rouge sang, ou allongée nue sur des rails, ou lèvres bleues en train de fumer, ou le corps enduit d’huile et recouvert de paillettes, ou le visage déformé par des jeux de lumière : jamais on n’entend sa voix, mais l’interprète de Sissi impératrice et de La Banquière apparaît ici, à 26 ans, dans une splendeur inédite. Elle écrase de sa beauté le reste du documentaire, fait d’entretiens avec des membres de l’équipe du film (dont Costa-Gavras, assistant réalisateur) qui, esquissant le portrait d’un Clouzot perfectionniste, tyrannique, fragile et mégalomane, dépassé par l’ampleur de son projet, racontent l’histoire d’un tournage qui s’avéra proprement infernal.

09h54 dans Film-1964-Enfer, Presse - 2009, Revue France Soir | Lien permanent | Commentaires (0)

07 mai 2009

25 janvier 2009

29 octobre 2006

France Soir TV Magazine - N° 18-701 - 11 septembre 2004

| Article intérieur : * Sarah Biasini sur les traces de Romy Schneider 3 pages |

Source : TV Mag.com - 10 septembre 2004

Sur les traces de Romy Schneider ...

Elle a les yeux clairs qui pétillent, le nez fin, les cheveux blonds qui frisent (à son grand désespoir) et un visage de caractère loin des archétypes à la mode. Elle a aussi le sourire enchanteur de sa maman, Romy Schneider, sa photogénie - «la caméra l'aime», assure la réalisatrice Charlotte Brändström - et sa façon de parler posée, déterminée, rapide qui laisse peu de place à l'hésitation. «En fait, j'ai de bonnes idées et j'ai peur de les oublier avant de les avoir dites», justifie Sarah Biasini avec une simplicité charmante.

Et si elle a paru se chercher et a longtemps refusé de l'admettre, elle sait aujourd'hui que le métier d'actrice lui colle à la peau. Et que c'est plus fort que tout. Qu'au fond, la difficulté d'être la fille de Romy Schneider, c'était surtout la tragédie d'avoir perdu sa maman à 4 ans. Car assurément le sourire et la spontanéité de Sarah Biasini démentent que l'héritage serait lourd à porter. Élevée loin des projecteurs du septième art, Sarah a pendant longtemps ignoré les lumières de cet univers et forcément sa face d'ombre. Quand, à 7 ans, elle regardait les «Sissi» qui avaient révélé sa mère, peut-être rêvait-elle d'être elle aussi une héroïne, mais comme toutes les petites filles du monde elle ne se disait pas qu'elle voulait faire comme sa maman. «Quand elle a tourné ces films, ma mère était très jeune. Comme je ne l'avais pas connue. Pour moi, ce n'était pas elle.» Sarah éclate même de rire à l'évocation de questions posées par des personnes mal informées ou qui n'ont pas le sens de la chronologie. «On m'a demandé si moi aussi j'avais joué avec elle dans "Sissi".»

D'autres ont même imaginé qu'elle était la petite fille blonde de "César et Rosalie" «Je n'étais pas née», s'amuse-t-elle. Plus tard, lorsqu'elle a découvert les films d'adulte de Romy, "Les Choses de la vie", "La Piscine" ou "La Passante du Sans-Souci", là encore elle a fait la distinction entre la femme dans le souvenir duquel sa famille l'entretenait et le mythe. «Je regardais l'actrice, son travail, pas ma mère.»

Longtemps donc, Sarah Biasini s'est refusée à penser qu'elle pourrait faire comme beaucoup d'enfants, céder à la facilité et embrasser la carrière d'un de ses parents. Qui, dans son cas, était déjà celle de ses grands-parents maternels, Magda Schneider et Wolf Albach-Retty et de son arrière-grand-mère, Rosa Albach-Retty. Non, Sarah ne pensait pas à tout ça. «Quand on a 15 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut. J'envie ceux qui ont une idée bien arrêtée depuis le départ. Moi ça n'était pas mon cas. J'avais juste décidé que je ne ferais jamais ce métier.» Adolescente normale, «ni garçon manqué ni obsédée par les fringues», en grandissant elle s'intéresse alors volontiers à des domaines artistiques autres que celui du cinéma. La peinture, la sculpture, l'architecture. «Plus le temps passait, plus j'étais confortée dans mon idée. Je crois au fond que j'avais besoin de me prouver des choses à moi-même. Me prouver que je pouvais évoluer différemment, en dehors d'un chemin tout tracé.» Elle étudie donc l'histoire de l'art, passe sa maîtrise, travaille avec des commissaires-priseurs, pour des musées. «L'idée d'oeuvrer pour faire découvrir le patrimoine au plus grand nombre m'a toujours séduite.»

Séduite peut-être, mais pas conquise. «Je n'étais pas totalement épanouie. La vie, le temps passe vite. Soudain, à 25 ans, j'ai ressenti comme une urgence. Je devais faire des choix. J'ai eu peur de me dire à 40 ans que j'avais loupé ma vie en ne faisant pas quelque chose qui me satisfaisait totalement. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de me cacher les yeux. Si je voulais être comédienne, il fallait y aller. Tout de suite. C'était plus fort que tout. Je devais arrêter d'avoir peur du regard des autres et des a priori.»

Prudente cependant, ne désirant pas s'exposer outre mesure, Sarah décide alors avec pragmatisme d'aller suivre des cours aux États-Unis et s'installe à Los Angeles dans la famille de son père. «Là-bas tout le monde veut faire du cinéma, même le serveur de la pizza du coin, c'est la chose la plus naturelle au monde.» Elle s'inscrit dans une des écoles de Lee Strasberg et apprend ses premiers textes en anglais. «Ce n'était pas si facile, je parle cette langue couramment mais quand même pas comme le français.» Mais elle se sent bien. Elle réalise qu'elle a du plaisir en donnant la réplique à d'autres. «Ça ne voulait pas dire que j'avais du talent, mais qu'au moins j'étais à l'aise. Quand on décide, on est seul au fond à faire des choix.» Côté familial d'ailleurs personne ne s'oppose à cette vocation, comme on lui avait laissé le choix de se lancer dans l'histoire de l'art. «En fait ce qui compte pour mon père et ma famille, c'est que je sois heureuse. Ils m'ont laissée me débattre. Si j'avais décidé d'aller élever des chèvres dans le Larzac ils m'auraient laissé faire.»

En rentrant à Paris tout va très vite. À peine s'est-elle trouvé un agent qu'on lui propose le rôle de Julie de Maupin librement inspiré du roman de Théophile Gautier. «Je m'étais juré de ne pas brûler les étapes. Mais ce rôle de femme rebelle et fougueuse sur les traces de ses origines, c'était très tentant. De plus comme elle, je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire !»

Mais pour le personnage, elle doit apprendre à porter des corsets féminins et des bottes de cavalière, monter à cheval, combattre à l'épée et chanter. Elle qui se dit peu sportive - «un peu de jogging par-ci par-là et un saut à l'élastique de 61 mètres en Normandie avec des copains», annonce-t-elle quand même fièrement -, ne recule devant rien. «Au moins ce tournage m'aura permis d'apprendre l'équitation avec Mario Lurashi et de connaître la griserie des chevauchées au galop.» Avec Michel Carriez, elle apprend aussi l'art de l'escrime, travaille sur la chorégraphie de sept combats. «L'escrime, c'est à la fois gracieux et ça permet d'évacuer la rage ou le stress que l'on peut avoir en soi.» Ses cours de chant n'en font pas non plus une artiste lyrique «mais j'ai appris à chanter autrement», ajoute-t-elle.

Pendant plusieurs semaines de préparation, Sarah se plie donc à une discipline rigoureuse. «Ce ne sont pas non plus mes expériences de danse classique quand j'avais 8 ans qui m'ont aidée, à l'époque, j'étais plutôt gauche», se souvient-elle. Sarah Biasini n'est décidément pas du genre à se flatter ou à déguiser la réalité. D'ailleurs quand on lui demande si, pour éviter les comparaisons évidentes avec sa mère, elle n'a pas eu envie, par exemple, de changer la couleur de ses cheveux, elle s'amuse franchement. «J'aurais pu. Mais je n'aime pas changer la nature des choses. Pour les besoins d'un rôle, je n'hésiterais pas, mais changer d'apparence pour aller contre la nature, ça ne me plaît pas. Si on est fait comme on est, c'est sans doute parce que c'est ça qui nous va le mieux !» Une philosophie originale qui va, c'est certain, à l'encontre de la mode actuelle.

Mais ce qui a été le plus difficile pour elle, reste évidemment l'interprétation. «C'est compliqué et magnifique à la fois. J'ai essayé de me fondre avec le personnage, de lui donner une humanité, de puiser dans mon expérience personnelle», explique-t-elle ajoutant que ses modèles d'actrice - en dehors de Romy - sont Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Meryl Streep. «J'aime leur sincérité et leur simplicité.» Côté masculin, elle a adoré la grâce et la beauté de Jean Marais et de Gérard Philipe dans les films de cape et d'épée. «J'étais amoureuse», se souvient-elle. Elle admire aussi Alain Delon qui fit battre le coeur de sa mère. Elle cite "La Piscine", "Plein Soleil", "Monsieur Klein" surtout. Sait-elle si l'acteur a regardé sa prestation dans Julie de Maupin ? «Je ne sais pas, on ne se voit pas beaucoup. Mais j'aimerais avoir son avis ! Comme j'aimerais avoir celui de beaucoup de monde.»

04h00 dans Presse - 2004, Revue France Soir | Lien permanent | Commentaires (0)