Souce : Fabrice sur You Tube

Souce : Fabrice sur You Tube

02h28 dans Film-1962-Amour à la mer, Les vidéos-Sarah | Lien permanent | Commentaires (2)

Source : DVD classik.com

"L’amour à la mer" : Geneviève est amoureuse d’un jeune matelot, Daniel, qui revient d’Algérie. Pour sa dernière année de service, il est muté à Brest tandis qu’elle reste à Paris et l’attend. Ils s’écrivent mais petit à petit les réponses de Daniel se font plus espacées.

L'analyse du film : Guy Chiche fait les Beaux-arts à Alger. A la mort de sa mère, il hérite d’une somme d’argent qui lui permet de réaliser son premier court métrage, Soleil éteint en 1958. Il prend à cette occasion comme nom d’artiste Guy Gilles, hommage discret à sa mère Gilette qui après avoir étudié la peinture regretta toute sa vie de n’avoir pu s’épanouir dans cet art. Il entame immédiatement le tournage d’un nouveau court métrage (Au biseau des baisers, 1959) puis quitte l’Algérie pour Paris. Jeune homme débrouillard et insistant, il fait la rencontre de Pierre Braunberger qui lui permet de terminer le montage de ces deux premiers films. Braunberger lui présente François Reichenbach, qui décide de produire les courts suivants de ce jeune artiste surgit de nulle part (Paris un jour d’hiver, Chanson de gestes, Mélancholia…). Tout en réalisant ces films, Gilles arpente de nombreux plateaux de cinéma et s’essaie à tous les postes techniques : assistant réalisateur, assistant opérateur, monteur. Braunberger l’aide à trouver un producteur pour son premier long, L’Amour à la mer. Des courts, Gilles en fera une douzaine, des longs huit. Il réalise également des documentaires (Vie retrouvée en 1969) et de nombreuses émissions pour la télévision : des littéraires (Proust, l’art de et la douleur et Saint, Martyr et poète : Jean Genet) et des reportages pour les émissions Dim Dam Dom et Pour le plaisir… ce qui à l’époque n’interdit ni l’expérimentation et la poésie ! Au final, quarante années de cinéma, assez denses, mais des tournages qui s’espacent à l’orée des années 80 et une réception critique et public de plus en plus discrète. A la fin de cette décennie, tout en se sachant condamné par le sida, Guy Gilles s’épuise sur un projet de film sur Néfertiti qui reste inédit en salles. Pour de sombres histoires de coproduction, des bobines sont séquestrées par Cinecitta et Gilles doit monter le film avec ces éléments manquants. Résultat : soixante dix minutes de film au lieu des cent prévues, une seule diffusion à la télé et aucune exploitation en salle. Conclusion bien douloureuse à une vie consacrée au cinéma, conclusion qui reflète bien la position de Gilles dans le cinéma français.

De ce rapide survol filmographique, se détachent les titres. Des titres qui dessinent le portrait d’un artiste romantique. C’est peut être ce qui caractérise le plus l’œuvre d’un cinéaste qui dans les années 60 n’a pas peur de filmer un coucher de soleil ou les tourments d’un adolescent... Guy Gilles ne craint pas les clichés, ni le sentimentalisme. Ses films tournent autour de personnages d’adolescents meurtris qui lui ressemblent beaucoup. Souvent ses héros se suicident ou meurent tragiquement d’overdose, de lassitude. Guy Gilles parle de l’adolescence comme personne : sans condescendance, en se plaçant directement au niveau de ses personnages. Cette envie de s’approcher au plus près de cet âge de la vie appelle un cinéma sans recul, sans jugement supérieur, un cinéma qui prend à bras le corps le malaise, l’inadéquation, le romantisme de ses personnages. Guy Gilles est convaincu que le cinéma, c’est encore du rêve, du merveilleux. Il y croit encore, aussi il n’hésite pas à utiliser ce qui pour de nombreux autres, et notamment pendant cette période charnière de la Nouvelle Vague, relève du désuet, du ridicule. Son cinéma a quelque chose de naïf, de primitif, à l’image des questions qu’il ne cesse de poser à travers ses héros : Qu’est-ce que l’amour ? La vie vaut-elle la peine d’être vécue ? Comment peut-on vivre libre ?

L’Amour à la mer parle ainsi de la jeunesse, de la mort, d’un amour qui s’évapore. Daniel, un jeune homme né en Algérie et arrivé récemment en métropole, s’est fait marin. Il va de Brest à Paris et hésite entre son amour pour une jeune fille, Geneviève, et son amitié pour un jeune marin (interprété par Guy Gilles… étonnant dédoublement où le cinéaste se retrouve dans deux personnages, Daniel et son homonyme Guy). Un sujet romantique que Gilles ne prend pas de biais, utilisant par exemple, comme dans les films d’avant-guerre, des chansons populaires (Aznavour, Ferré) pour ponctuer le film ou en faisant lire par un personnage un poème d’Apollinaire. Daniel est le premier de ces héros romantiques qui vont parcourir le cinéma de Guy Gilles. Alors que Geneviève est persuadée de vivre la grande passion de sa vie, Daniel sent qu’il ne peut pas accepter cet amour, ce bonheur. Le film s’ouvre sur Geneviève discutant avec son amie Simone. L’image est sépia, Gilles filme des gros plans de son visage sublimé par l’amour. Lorsqu’elle évoque Deauville et sa rencontre avec Daniel, la couleur apparaît, perçant la grisaille de ce que l’on comprend dès lors être un quotidien devenu morne suite à l’éloignement de son amour. Elle se raccroche aux souvenirs des bonheurs passés en attendant qu’il revienne. On retrouve ensuite Daniel et Geneviève au lit. Mais alors que l’on aurait pu imaginer que cette belle scène réunissant les amants soit en couleur, Gilles la filme en noir et blanc. En quelques plans, sans explication verbale, Gilles nous montre le décalage qui existe entre les deux amants, deux êtres réunis mais dont les mondes intérieurs ne coexistent pas. Daniel est déjà ailleurs ; à peine posé, il rêve déjà de partir. Dans un café, questionné sur la situation politique de son pays de naissance, l’Algérie, où il vient de faire une mission, il lui répond : « Tu sais, moi… la guerre ou la paix. » Cette petite phrase éveille l’inquiétude de

Geneviève qui comprend que Daniel peine à vivre dans le monde. Elle devine que, ne se sentant pas appartenir à ce qui l’entoure, il est constamment en partance. Un carton apparaît : « Les jours se suivent et se ressemblent. » Les deux amoureux déambulent dans Paris, les journées se succèdent, ils rient, ils se baladent... mais l’image est toujours en noir et blanc. Puis un autre carton : « Enfin, un matin, un train » : Daniel est muté à Brest, il peut enfin fuir, partir pour une nouvelle ville, découvrir un lieu encore vierge. Le malheur de Daniel, c’est qu’il épuise rapidement les lieux, les êtres. Il ne se sent vivre qu’un temps, lorsque qu’il découvre, lorsque c’est neuf, surprenant, lorsque la vie est comme ranimée. A Brest, il se sent enfin revivre. Images en couleur du port de commerce, de Recouvrance, de la rue de Siam... Daniel est heureux, mais on sait que ce bonheur ne durera qu’un temps. Rapidement c’est la répétition et l’ennui, le noir et blanc règne de nouveau sur le film. Il faut attendre la fin du film pour retrouver de nouveau Daniel heureux. Il vient de quitter Geneviève (« Tu m’oublieras », « Je vais partir, je ne sais pas où » : la fuite et la mémoire, deux grands thèmes de Gilles) et prend un train sans destination. Daniel se sent de nouveau raccordé au monde. Les couleurs explosent et l’accompagnement musical se prend d’un lyrisme inédit jusqu’ici. Un moment de bonheur que l’on devine cependant tout aussi éphémère que lors de son arrivée à Brest. Gilles nous fait ressentir par la seule grâce de sa mise en scène ce rythme de balancier qui mène la vie de Daniel. Dans son film suivant, Au Pan coupé, Gilles met en scène Jean, un autre de ces adolescents romantiques. Jean refuse le monde, plus radicalement encore que Daniel qui ne cesse de fuir pour se sentir exister: lui ne voit que la mort comme issue et il va sublimer cette mort. Jean, porté par l’absolu de sa jeunesse, n’essaye même pas de lutter ou de fuir, il se laisse absorber par son désir morbide. Plus apaisé, Le Clair de Terre offre une issue à son héros dans la découverte de la Tunisie, véritable renaissance, régénération d’une âme meurtrie.

Mais revenons à ce premier film, à sa genèse. Au départ, L’Amour à la mer ne doit être qu’un court métrage financé par un directeur de salle que Braunberger lui a présenté. Mais Guy Gilles, qui a alors vingt-deux ans, souhaite réaliser son premier long métrage. Il parvient à faire accepter à ce producteur de fortune (qui s’aventure dans la production pour la première fois, juste car il est fasciné par les premières œuvres du jeune cinéaste) trois courts métrages tournés au fil des saisons. Avec la petite somme qui lui est allouée pour ces courts (et l’argent d’un cachet d’acteur), il se lance dans un tournage qui durera près de trois ans. Il tourne les intérieurs parisiens chez des amis, quémande des chutes de pellicule vierge, un prêt de caméra entre deux journées de tournage... les séquences de rues sont prises à l’arrachée, visiblement sans autorisation et sans figurants. Chacun participe à tous les postes techniques afin de combler le manque d’assistants (il y en a un en tout et pour tout). Guy Gilles fait appel à son cousin d’Alger, Jean-Pierre Stora, pour composer la musique. Cet auteur de chansons populaires, qui ne s’imaginait pas un jour travailler pour le cinéma, restera son plus fidèle collaborateur. Au bout d’un moment, les choses se compliquent encore : les acteurs sont de moins en moins disponibles, les techniciens ont besoin de gagner leur vie... finalement le producteur, mis au pied du mur, réalisant que Guy Gilles a en fait réalisé un long métrage, accepte d’allonger le financement pour permettre au film d’être terminé. Un travail de longue haleine, épuisant qui, de l’aveu de Guy Gilles, a nui au film. Il déclare à la sortie du film à propos des conditions de tournage : « Tout cela ne serait rien. Tout cela serait oublié. Hélas ! De tant de heurts, de telles secousses, quelque chose ou quelqu'un, c'était fatal, devait porter la marque. Malheureusement, c'est le film. Seules, trente-cinq minutes sont un peu ce que j'aurais rêvé que fussent les quatre-vingt-dix de sa durée. »

Pourtant, ce tournage erratique ne se ressent pas à la vision du film, qui coule de façon fluide, épousant le rythme des saisons, se nourrissant de l’atmosphère des lieux. Un moment de Paris l’été, l’automne sur Brest, puis Paris de nouveau qui porte un nouveau visage, celui de la nuit. Cette fluidité, on la doit en grande partie aux acteurs qui vivent leurs rôles. Les deux acteurs principaux, Daniel Moosmann et Geneviève Thénier (que Gilles a rencontrée sur le tournage de La Luxure) sont des visages inconnus. Mais à leur côté, on aperçoit quelques stars que Guy Gilles persuade par amitié d’apparaître dans le film : Jean-Claude Brialy tourne une scène nocturne après avoir donné une représentation théâtrale, Juliette Gréco lui ouvre son appartement pour tourner en une petite heure la séquence où elle apparaît, on retrouve également Jean-Pierre Léaud, Alain Delon, Romy Schneider (coupée au montage)...

Guy Gilles est un admirable directeur d’acteurs. Il aime mettre en présence des inconnus et des stars dont il atténue délicatement une image de cinéma trop lourde. Il travaille beaucoup sur les intonations, les ponctuations, la manière de placer les mots. Il écrit les rôles en fonction de ce qu’il repère chez un acteur : sa façon de s’exprimer, un timbre de voix. Rejetant les codes de jeu habituel, il pousse ses interprètes vers la stylisation. Cette attention portée à l’acteur, cette originalité d’approche du jeu a séduit de nombreux acteurs : Orane Demazis (Au pan coupé), Roger Hanin, Marthe Villalonga et Micheline Presle (Le Clair de terre), Delphine Seyrig (Le Jardin qui bascule), Jeanne Moreau (sa grande passion), Françoise Arnoul... Guy Gilles aime les stars et les inconnus, il est aussi bien influencé par l’approche de Robert Bresson (on croise Elina Labourdette, l’actrice des Dames du Bois de Boulogne, dans Le Clair de Terre) que par la façon dont le cinéma français classique parvenait à illuminer ses acteurs. Il est dans le présent du cinéma (les acteurs emblématiques de la Nouvelle Vague se succèdent dans ses film) et dans son passé. L’apparition dans L’Amour à la mer de la chanteuse Lili Bontemps (vedette du music-hall des années 50 que le jeune Guy Gilles et son cousin Jean-Pierre Stora poursuivaient lors de ses tournées à Alger), en chanteuse d’un bar du port de Brest, réveille des souvenirs de cinéma, de stars. Lili qui rappelle physiquement la Lola de Demy et qui chante d’ailleurs la chanson éponyme. Lola qui ressemble beaucoup, par son atmosphère et ses personnages, au film de Guy Gilles. Malgré la présence et le soutien de Delon, Brialy, Léaud et Gréco, Guy Gilles ne trouve pas de distributeur en France. L’Amour à la mer est exploité en Belgique et en Suisse et reçoit en 1964 le Prix de la Critique au Festival de Locarno. Un prix obtenu à la sauvette, le directeur du CNC de l’époque ayant refusé que ce film, tourné hors du circuit traditionnel, représente la France.

L’Amour à la mer est un film magnifique, qui respire, qui vit, qui nous fait ressentir les atmosphères, les sentiments, le rythme d’une ville. Un film qui porte en germe le cinéma de Guy Gilles qui va se déployer au cours de ses deux réalisations suivantes. La première, Au pan coupé, ressemble beaucoup par son histoire à L’Amour à la mer, mais Guy Gilles va s’accrocher cette fois ci à son couple d’acteur, s’attacher à leurs visages, leur coller au corps, plonger dans leurs tourments.

02h16 dans Film-1962-Amour à la mer | Lien permanent | Commentaires (0)

Les jaquettes

Retrouvez les jaquettes sur le site «Romy Schneider - DVD & Blu-Ray»

NDLR : Les jaquettes présentées ci-dessous sont destinées à un usage personnel et dans le cadre familial des utilisateurs. Si vous possédez des jacquettes (toutes nationalités mais uniquement en taille réelle recto/verso), n'hésitez pas me à les faire parvenir afin de pouvoir les ajouter.

| France DVD (Original) Cliquez sur ce lien pour obtenir la cover en taille réelle. |

03h58 dans Film-1962-Amour à la mer, Jaquettes | Lien permanent | Commentaires (0)

Captures d'écran - tirées du DVD "Guy Gilles"

03h48 dans Film-1962-Amour à la mer | Lien permanent | Commentaires (2)

Source : GuyGilles.com

08h38 dans Film-1962-Amour à la mer | Lien permanent | Commentaires (0)

Extrait du film by EditionsMontparnasse sur Dailymotion

08h26 dans Film-1962-Amour à la mer | Lien permanent | Commentaires (0)

Source : Il était une fois le cinéma

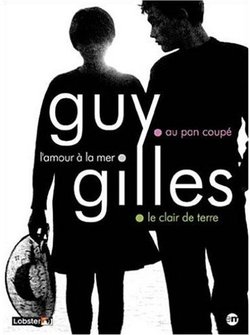

Coffret Guy Gilles aux Editions Montparnasse

Coffret Guy Gilles aux Editions Montparnasse

Sortie le 6 mai 2008

Acteurs : Jean-Claude Brialy, Alain Delon, Juliette Gréco, Jean-Pierre Léaud, Patrick Jouané

Réalisateur : Guy Gilles

Format : PAL

Région: Région 2

Durée : 311 minutes

ASIN: B0013NF3PK

3 films de Guy Gilles: - L'amour à la mer (1963) - Au pan coupé (1967) - Le clair de terre (1970) + 2 bonus (Guy Gilles photographe et Lettre à mon jeune frère Guy Gilles, cinéaste trop tôt disparu)

Prix : 22,50 euros

Disponible sur : Amazon.fr et Fnac.com

NDLR : Attention, la scène du film "L'amour à la mer" où apparaissait Romy Schneider a été coupée au montage. Sauf erreur, il est peu probable que cette scène ait été ré-intégrée depuis... Mais si c'était le cas, n'hésitez pas à nous en faire part !

Il est des jours où l’on découvre… Découvrir les films de Guy Gilles, restés mystérieusement inconnus, procure les mêmes sensations que la première (ou la dernière) vision d’un Godard, d’un Truffaut ou d’un Resnais desquels Guy Gilles était contemporain : sensations poétiques, littéraires, photographiques, cinématographiques. L’interrogation reste alors sans réelle réponse : «pourquoi, demande son frère, le public a-t-il boudé tes films» ? Macha Méril dira «trop en avance», Claude de Givray, «pas assez arriviste», ou encore Georges Beaume évoquera le refus de compromission du cinéaste. Pourtant, ces raisons ne semblent pas suffire à expliquer le désintérêt que les films de Guy Gilles ont suscité à leur sortie, quand toutefois, ils étaient distribués.

Retour donc sur trois longs métrages de Guy Gilles, ponctués de deux documentaires consacrés à son œuvre et à sa personnalité, présentés dans ce coffret rare et délicat.

«Je suis formaliste, mais la forme est l’expression de la sensibilité» Guy Gilles

«Je suis formaliste, mais la forme est l’expression de la sensibilité» Guy Gilles

L’amour à la mer se présente en premier. Un jeune homme et une jeune femme, deux visages inconnus, amoureux, illuminent la première partie du film. Ils se séparent de corps, lui part pour Brest, elle, reste à Paris. Ils s’écrivent. Elle l’attend, il l’oublie. Si l’on veut comprendre la particularité de la structure et du rythme du film, il faut revenir sur la façon dont il a été tourné. En effet, Guy Gilles ne trouvant pas de producteur prêt à investir dans un long métrage de sa facture, décida que quatre courts métrages pouvaient bien faire un long. Avec le soutien de Pierre Braunberger (qui avait, entre autres, produit Jean Renoir, Marcel L’Herbier, François Truffaut, Jean-Luc Godard, ou Maurice Pialat) et de François Reichenbach, producteur de ses courts métrages, Guy Gilles réunit une pléiade de vedettes qui font des apparitions remarquables de par leur contradiction. En effet Guy Gilles, n’oubliant pas de les sublimer, leur confère une étonnante simplicité : Alain Delon, Romy Schneider, Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre Léaud, ou Juliette Gréco, deviennent des évidences, et non de simples «clin-d’oeils». Les producteurs saluent ces vingt minutes, encouragent Guy Gilles mais n’apportent toujours pas d’aide financière. C’est un directeur de cinéma intrigué par ce «court», qui l’aidera à terminer ce qui deviendra le premier «long métrage» du cinéaste, et qui ne sera pas distribué. Un film sectionné, où l'on s'attache à chaque partie, chaque instant qui meurt, puis qui renaît comme les saisons qui rythment la vie et les films de Gilles. Notons enfin que peu de cinéastes, en période et au sortir des «évènements» d’Algérie, s’étaient permis d'évoquer cette dernière. Le petit soldat, réalisé en 1960 par Jean-Luc Godard, s’était vu censuré, abordant le sujet de front et en pleine guerre, alors que Resnais rendait compte en filigrane des différents traumatismes, des tortures notamment, dans Muriel en 1963. Né à Alger, qu’il quitte à 22 ans pour Paris, cette terre natale reste pour Guy Gilles le pays des souvenirs et de l’inspiration. La guerre, son héros en parle avec détachement, il semble presque avoir la nostalgie de l’Algérie. Une séquence qui reste toutefois difficilement explicable, notamment sur les positions que Gilles pouvait avoir sur cette guerre.

Nous découvrons ensuite le deuxième long-métrage de Guy Gilles Au pan Coupé. Là encore une histoire d’amour contrariée. Un passé peint en couleur, un présent en noir et blanc, hanté par la mélancolique Macha Méril, qui incarnait peu avant Une femme mariée de Jean-Luc Godard, et qui, fascinée par le projet de Guy Gilles, produit le film. C’est aussi la révélation de l’acteur Patrick Jouané, dont la présence, comme l’image réfléchie de son metteur en scène, jalonnera tous les films de Guy Gilles. Au Pan Coupé est pour le jeune cinéaste «le film rêvé, écrit et réalisé à rebours de toutes les modes». Si le film, du moins les thèmes abordés (amour, mort) sont romantiques ou adolescents pour certains, il est transcendé par la vision de son metteur en scène. Marguerite Duras écrivait alors quelques mots. «Le Pan coupé de Guy Gilles est le film d'un amour. L'amour a été interrompu par le départ, la mort. Il est vécu à partir du déchiffrage obsessionnel du passé. Ce passé a été bref, il est maintenant opaque et inépuisable comme un crime. Ici, enfin, l'amour n'est pas montré à partir de l'étreinte-dans-le-lit-d'hôtel. Son évocation par le visage -visage d'une femme cinquante fois répété, à une ombre près, un regard, un crispement sous le harcèlement de la blessure- est tout simplement admirable. Non, cela n'avait jamais encore été fait au cinéma»

Nous découvrons ensuite le deuxième long-métrage de Guy Gilles Au pan Coupé. Là encore une histoire d’amour contrariée. Un passé peint en couleur, un présent en noir et blanc, hanté par la mélancolique Macha Méril, qui incarnait peu avant Une femme mariée de Jean-Luc Godard, et qui, fascinée par le projet de Guy Gilles, produit le film. C’est aussi la révélation de l’acteur Patrick Jouané, dont la présence, comme l’image réfléchie de son metteur en scène, jalonnera tous les films de Guy Gilles. Au Pan Coupé est pour le jeune cinéaste «le film rêvé, écrit et réalisé à rebours de toutes les modes». Si le film, du moins les thèmes abordés (amour, mort) sont romantiques ou adolescents pour certains, il est transcendé par la vision de son metteur en scène. Marguerite Duras écrivait alors quelques mots. «Le Pan coupé de Guy Gilles est le film d'un amour. L'amour a été interrompu par le départ, la mort. Il est vécu à partir du déchiffrage obsessionnel du passé. Ce passé a été bref, il est maintenant opaque et inépuisable comme un crime. Ici, enfin, l'amour n'est pas montré à partir de l'étreinte-dans-le-lit-d'hôtel. Son évocation par le visage -visage d'une femme cinquante fois répété, à une ombre près, un regard, un crispement sous le harcèlement de la blessure- est tout simplement admirable. Non, cela n'avait jamais encore été fait au cinéma»

Alors qu’ Au Pan Coupé recueillait les éloges de Duras, Jean Louis Bory essayait lui aussi de faire la lumière sur le cinéaste. Le célèbre critique écrit à la sortie du troisième long de Gilles, Le clair de terre, un texte qui va bien au-delà de la simple vision de ce film : «Brefs coups d’œil, plans presque aussi courts qu’un flash. Clac. Saisissant au vol la chose qui meurt aussitôt née. Par la rapidité de la prise impromptue, Gilles recherche un refus d’artifice, une spontanéité dans l’aveu, qui garantissent son authenticité. C’est tout le prix de la photo et ce n’est pas un hasard si Gilles accorde une importance, qui n’est pas que sentimentale, aux albums de famille, portraits souvenirs, cartes postales jaunies. Grâce à la pellicule, l’éphémère échappe au temps, l’oubliable échappe à l’oubli.» Les mots de Bory renvoient alors à ce que nous venons de découvrir de Guy Gilles. L’amour à la mer, Au Pan Coupé et Le clair de terre jouissent d’une beauté plastique à la fois ancrée dans le mouvement cinématographique de l’époque, et d’une modernité, elle aussi, à l’égale de ses contemporains. La composition du cadre, les couleurs des plans, sont sans conteste influencés par sa formation de peintre : il n’hésite pas à recadrer, décadrer, surexposer des images photographiques en mouvement qui trouvent leur écho en Godard, Varda, Resnais et même Bresson, et qui font de Guy Gilles, à l’évidence, un grand cinéaste.

Alors qu’ Au Pan Coupé recueillait les éloges de Duras, Jean Louis Bory essayait lui aussi de faire la lumière sur le cinéaste. Le célèbre critique écrit à la sortie du troisième long de Gilles, Le clair de terre, un texte qui va bien au-delà de la simple vision de ce film : «Brefs coups d’œil, plans presque aussi courts qu’un flash. Clac. Saisissant au vol la chose qui meurt aussitôt née. Par la rapidité de la prise impromptue, Gilles recherche un refus d’artifice, une spontanéité dans l’aveu, qui garantissent son authenticité. C’est tout le prix de la photo et ce n’est pas un hasard si Gilles accorde une importance, qui n’est pas que sentimentale, aux albums de famille, portraits souvenirs, cartes postales jaunies. Grâce à la pellicule, l’éphémère échappe au temps, l’oubliable échappe à l’oubli.» Les mots de Bory renvoient alors à ce que nous venons de découvrir de Guy Gilles. L’amour à la mer, Au Pan Coupé et Le clair de terre jouissent d’une beauté plastique à la fois ancrée dans le mouvement cinématographique de l’époque, et d’une modernité, elle aussi, à l’égale de ses contemporains. La composition du cadre, les couleurs des plans, sont sans conteste influencés par sa formation de peintre : il n’hésite pas à recadrer, décadrer, surexposer des images photographiques en mouvement qui trouvent leur écho en Godard, Varda, Resnais et même Bresson, et qui font de Guy Gilles, à l’évidence, un grand cinéaste.

Terminons par le documentaire de Luc Bernard tout en délicatesse, à l’image semble-t-il, de son frère, «cinéaste trop tôt disparu», comme en témoigne le titre du film. La parole est donnée aux proches et aux acteurs de Guy Gilles, qui étaient souvent les mêmes. Guy Bedos, Jean-Claude Brialy, Macha Méril, Richard Berry et bien sûr Patrick Jouané évoquent le cinéaste avec grande émotion en re-visionnant leurs apparitions, ou celles des autres dans les films de Gilles ; fait assez rare pour être souligné. Pour Jean-Jacques Zilbermann, il est le «Leos Carax de la génération», alors que pour Claude Mauriac «ce n’est pas à Visconti ou à Losey qu’on devrait confier l’adaptation de l’œuvre de Proust, mais c’est à Guy Gilles». Enfin, le cinéaste disait : «les films sont des actes poétiques avant d’être des spectacles». La force de Guy Gilles est dès lors d’avoir fait de ses actes poétiques, des spectacles.

En attendant avec une certaine impatience de découvrir ses autres films, un très beau site est consacré à Guy Gilles et ses films : www.guygilles.com

Mélanie Forret

21h43 dans En DVD !, Film-1962-Amour à la mer | Lien permanent | Commentaires (0)

L’amour à la mer, film français de Guy Gilles

On a également envie de pardonner à Guy Gilles ses maladresses, dues en grande partie aux influences qu’il a subies, pour les jolies trouvailles de son film : “L’amour à la mer”, le ton élégiaque très authentique sur lequel il raconte son histoire d’amour, les belles images de Brest sous la pluie et du Paris nocturne qu’il nous montre. Certes, il y a un peu trop de Varda, un peu trop de Demy, dans «L’amour à la mer». C’est un premier roman de la N.R.F. où l’on retrouverait, mêlées, les influences de Queneau, de Sartre et de Robbe-Grillet. Mais cela n’est pas grave chez un jeune metteur en scène de 23 ans. Qu’y a-t-il ici qui nous retiens ? Le ton, l’accent, qui sont ceux d’une romance de carrefour : une petite dactylo aime un petit marin. Lui part pour Brest, elle reste à Paris ; ils s’écrivent, mais l’oubli et l’absence font leur œuvre et quand le marin revient à Paris, libéré, il s’aperçoit qu’il n’aime plus sa fiancée. Ils se quittent.

C’est un Paris-Brest où les images de pluie et de vent, le cours d’Ajout, la rue de Siam (mais je n’en dirai rien, car mon cœur est resté sous les décombres du vieux Brest de la rue de la Mairie, de Recouvrance et de l’Harteloire…), alternent avec celles de Paris, et ce contraste est plaisant. Guy Gilles a eu l’idée excellent contraste est plaisant. Guy Gilles a eu l’idée excellent d’accompagner ses images et son texte de chansons sentimentales qui soulignent le côté «romance» du film : je regrette seulement qu’il ne l’ai pas fait de façon systématique et qu’il ait mêlé de la musique classique. L'idée était bonne. Le film oscille un peu entre le cinéma-vérité et le cinéma sophistiqué à la Jacques Demy. Guy Gilles n’a pas encore trouvé son style, mais il y a dans ce film mieux que des promesses. Il faut le voir.

Michel Mohrt

10h39 dans Film-1962-Amour à la mer, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

L’amour à la mer : l’adolescence, l’amour, l’amitié

Le virus cartésien de nos distributeurs va plus loin. Si l’on comprend encore –à la rigueur– qu’ils aient peur de l’insolite, on ne voit pas du tout pourquoi ils veulent fausser la carrière de films poétiques, en les jetant dans un circuit tape-à-l’œil où ils risquent de n’être entendus qu’à moitié. C’est le cas notamment du premier long métrage de Guy Gilles, «L’amour à la mer», qui sera présenté bientôt dans le cadre du Club des Avant-Première (dont nous publions régulièrement le programme). Du même Guy Gilles, j’avais signalé cet un court-métrage enchanteur et frais «Au biseau des baisers», que les hasards de la programmation avait bêtement relégué dans quelque salle de Clichy. Cette fois-ci, il serait regrettable que «L’amour à la mer» soit annexé par un circuit de la Rive Droite, alors que sa place est de l’autre côté de la Seine, à «La Pagode» ou au «Studio Saint-Séverin», là où il y a entre l’œuvre et le public cette merveilleuse complicité qui appelle la sympathie.

De quoi nous parle Guy Gilles, en effet ? De lui-même, de son adolescence, de ce qu’il ressent devant la vie, l’amour, l’amitié, l’art ou Paris, enfin de tout ce qui nous appartient comme à lui ; en d’autres termes, de nous-même.

«L’amour à la mer», ce n’est rien d’autre qu’un regard jeté vers ce que l’on croit être beau et digne d’être vécu ou ressenti. Ce cinéma-là ne repose ni sur une histoire, ni sur le «suspense» : on s’y installe, on s’y comptait, on revient volontiers à ses 17 ans, un peu comme dans «Bande à part» (encore un de ces films dont la petite musique ne convenait pas au caractère – choc du «Publicis»). Saura-t-on maintenant épargner au film de Guy Gilles ce genre d’erreur d’aiguillage qui menace si souvent les jeunes réalisateurs français ?

10h33 dans Film-1962-Amour à la mer, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

L'histoire...

1962 - Réalisé par Guy Gilles

Générique : Scénario et dialogues : Guy Gilles. Images: Marc Sator. Musique: Jean-Pierre Stora. Photographie : Jean-Marc Ripert. Montage : Noun Serra. Production : Filmax France - Eastmancolor. Durée originale : 75 min. Durée DVD : 73 min

Distribution : Geneviève Thénier (Geneviève), Daniel Moosman (Daniel), Guy Gilles (Guy), Guy Bertil, Jean-François Faure, Josette Krieff, Arnaud Dutey-Ariste, Jean-Daniel Simon, Christiane Azzopardi, Romy Schneider (apparition).

Résumé : Geneviève est secrétaire. Elle aime les chansons d'amour et aussi un marin de rencontre. Mais le marin aime la mer et surtout sa liberté. Tous eux savent que leur amour est impossible, mais ils vont faire semblant d'y croire. On s'écrit, on s'envoie des mots doux, on flane main dans la main, on s'amuse entre copains. Tous deux, cependant, vont lentement se séparer et le marin de Geneviève va tenter de trouver sa propre voie, une autre voie.

09h46 dans Film-1962-Amour à la mer | Lien permanent | Commentaires (0)