|

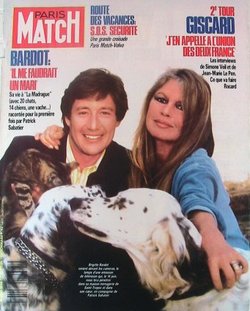

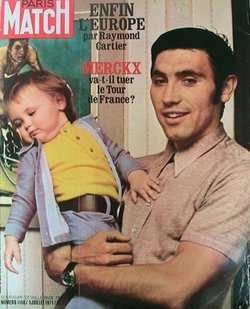

Article intérieur : 6 pages Paris Match N° 1744 : 1ère partie |

Revue Paris Match

12 mai 2010

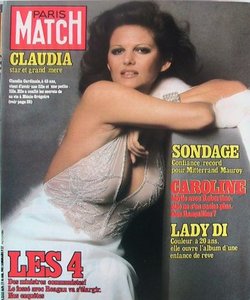

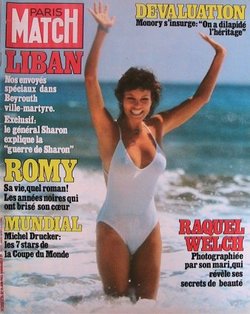

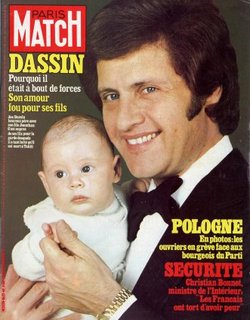

Paris Match - N° 1746 - 12 novembre 1982

02h03 dans Presse - 1982, Revue Paris Match | Lien permanent | Commentaires (0)

07 mai 2010

04 mai 2010

20 avril 2010

16 avril 2010

07 avril 2010

02 avril 2010

30 mars 2010

22 octobre 2009

Romy Schneider : tournage au bout de l'enfer

Source : Paris-match.com - 20 octobre 2009

Elle avait 25 ans. Henri-Georges Clouzot l’avait choisie comme héroïne pour «L’enfer» dont le thème est la jalousie. Un film maudit qu’un documentaire et un livre ressuscitent aujourd’hui.

«Clouzot voulait la bouche de Romy en gros plan, raconte la scripte, Nguyen Thi Lan. On a d’abord filmé la langue qui tournait autour de la bouche et ce n’était jamais parfait... J’ai l’impression que nous avons passé une journée complète sur sa bouche, peut-être plus. Et Romy s’énervait, elle ne comprenait pas. Après avoir tourné avec tant de soin les “Sissi”, elle se retrouvait maintenant à faire tourner sa langue autour de sa bouche à n’en plus finir.»

Le film est baptisé «L'enfer», un titre prémonitoire

Début de l’année 1964. Henri-Georges Clouzot s’apprête à révolutionner le cinéma avec un dix-septième long-métrage annoncé comme un événement et qui bénéficie du soutien des producteurs américains de la Columbia. Au vu des premiers rushs qu’ils jugent «hypnotiques, incandescents, époustouflants», ils vont prendre la décision rarissime d’allouer à Clouzot un budget illimité. Changement de standing pour le réalisateur qui abandonne son petit bureau. Georges, comme l’appellent ses intimes, s’installe dans une suite au... George V, justement, où son projet délirant va prendre corps. Le film est baptisé «L’enfer». Un titre prémonitoire.

Romy Schneider, 25 ans, vingt-cinq films, en est la vedette féminine. Elle rentre des Etats-Unis où elle s’était exilée après sa rupture avec Alain Delon. Elle vient d’y tourner sous la direction d’Otto Preminger. Elle est déjà une star. Mais pour Georges, elle est prête à tout. N’est-il pas le réalisateur du «Corbeau», de «L’assassin habite au 21», de «Quai des Orfèvres», du «Salaire de la peur» et des «Diaboliques» ? Ne pourrait-il devenir, à l’issue de cette expérience, son Hitchcock à elle ? Pour Clouzot, justement, la fascination que suscite Romy s’inscrit au cœur même du film. Elle sera un sujet d’obsession et de paranoïa idéal.

Passé maître dans l’art de distiller l’angoisse, Henri-Georges Clouzot veut, cette fois, aller beaucoup plus loin, toucher du doigt une forme de paroxysme. Son obsession ? L’obsession. Il sort d’une grave dépression, après la maladie et la mort de Véra, son épouse et égérie. «Pas une dépression de starlette, dit-il, une vraie.» Il veut mettre en images les malaises anxieux qui l’empêchent de dormir. Tout cela va se cristalliser autour du thème de la jalousie. Mais comment faire vivre la terrifiante névrose morbide d’un mari tourmenté, en l’occurrence Serge Reggiani, afin que chaque spectateur la ressente intimement ?

Au cours de la préparation du film, la jalousie est répertoriée en dizaines de fiches multicolores. Chaque couleur correspond à un état d’âme, un moment, une situation. Une tentative de mise en équation de la folie. Un jeu dangereux. «Il pensait sûrement qu’on n’avait jamais traité la jalousie comme il le fallait, explique Catherine Allégret, qui fait partie du casting. Lui, il est allé dans le gras de la douleur.»

«L’enfer» commence donc sur une histoire banale de jalousie. La vie quotidienne sera tournée en noir et blanc, les fantasmes infernaux du mari s’inscriront en couleur. Banale histoire, en fait, oui. Sauf que la manière de la raconter ne doit pas l’être. Et, à cause de cela, «L’enfer» va devenir un véritable enfer. Il y a d’abord les essais. Ils vont durer plusieurs semaines et laisser tout le monde exsangue, Clouzot et son cœur affaibli en premier. «Lors de ces essais, je me rendis compte qu’il était le metteur en scène le plus difficile que j’aie jamais rencontré, confiera Romy Schneider. Difficile, mais pas dans un sens négatif ! Cet homme ne se disait jamais satisfait, c’était un perfectionniste qui voulait que chaque ton, chaque éclairage, chaque geste soit exactement, à la plus petite nuance près, tel qu’il se l’était imaginé auparavant. Je me demandais : “Comment supporteras-tu dix-huit semaines de tournage avec lui ?”»

On disait de Clouzot qu'il était cynique, impitoyable

Romy a rapidement conscience de s’être embarquée dans une entreprise de doux dingue, dans une histoire dont elle ne parvient pas à deviner si elle en est la victime ou le bourreau aguicheur et pervers. Une Sissi ultra-sexy qui tromperait son mari avec des hommes et des femmes. Mais Romy croit encore au génie du maître, qui tente de la pousser au bout d’elle-même. Costa-Gavras, premier assistant sur la préparation du film, se souvient : «Depuis des années déjà, les acteurs entraient sur le plateau de Clouzot les poings serrés, car il avait la réputation d’être extrêmement dur avec eux. On le disait cynique, impitoyable... Cela faisait partie de son image de marque.»

De son côté, pourtant, le metteur en scène travaille comme un forcené. Il a engagé les meilleurs techniciens de l’époque et constitué trois équipes de tournage qui forment une véritable armée. Il fait plancher Boulez et l’Ircam sur la bande-son, utilise l’iconographie de l’art cinétique angoissant, dérangeant, multiplie les effets spéciaux, tente toutes les expériences. Et Romy subit tous les supplices. Elle est enduite d’huile d’olive et recouverte de paillettes, grimée de fards multicolores. Une roue de 8 mètres de diamètre, sur laquelle sont placés plusieurs projecteurs et des filtres de couleur, tourne en permanence, l’aveugle par moments. Elle se protège les yeux, souffre. L’épreuve est à la limite du supportable. Et pourtant, comme toujours, elle prend ces essais extrêmement au sérieux, même si elle ne parvient pas à perdre son accent, comme Clouzot le lui demande avec insistance depuis des semaines.

Pire, elle acceptera de tourner nue, alors que son contrat habituel l’interdit, dans une scène d’un érotisme et d’une violence inouïs – elle est attachée sur des rails de chemin de fer –, qui ne figure même pas dans le scénario. Dans le documentaire de Serge Bromberg, qui permet de la découvrir sublime et tourmentée au cours de ce marathon surréaliste, on lit parfois sur ses lèvres l’agacement et l’énervement total : « Oh, s’il te plaît, Georges ! J’en ai marre ! » Nguyen Thi Lan confirme : «J’ai vu partir Romy sur des coups de colère, disant : “Non, je ne veux pas faire ça. Tu m’emmerdes, je l’ai déjà fait !” Elle quittait le plateau et rentrait dans sa loge en hurlant : “Je ne veux plus te voir !” C’étaient des scènes assez démentielles.»

Le premier à craquer est Serge Reggiani

Clouzot est certainement en train d’inventer le cinéma de demain, les images conservées en témoignent, mais la troupe a beaucoup de mal à suivre. Il refait cinquante fois les mêmes prises, paraît être le seul à comprendre où il va. Le tournage patine, s’enlise. Le réalisateur, insomniaque, a pris l’habitude de réveiller ses plus proches collaborateurs en pleine nuit. Il les épuise, ne supporte pas qu’on s’arrête de travailler le dimanche. Le premier à craquer est Serge Reggiani. On diagnostique une fièvre de Malte. Maladie diplomatique ? Dépression ? L’acteur, en réalité, n’en peut plus de s’opposer à Clouzot. Il quitte le plateau, définitivement.

Jean-Louis Trintignant est appelé à la rescousse, mais il ne reste que quelques jours. Le tournage se poursuit, sous haute tension, jusqu’à cette journée torride de juillet, un peu moins de trois semaines après le premier clap. Romy Schneider et Dany Carrel ont pris place dans une barque, chemisiers largement ouverts. On filme, loin des regards, une scène érotique entre les deux actrices, pour laquelle elles vont devoir s’embrasser pendant des heures. A l’arrière de l’embarcation, Clouzot tire sur sa pipe, comme d’habitude. William Lubtchansky, assistant opérateur à l’époque, raconte : «D’un seul coup, plein de gens se sont précipités. Clouzot venait de faire un infarctus. Les ambulances sont arrivées et on l’a emporté à l’hôpital. Cela a été très rapide et la production a tout de suite pris les choses en main.» Le tournage est arrêté.

Personne n’ira jusqu’au bout de «L’enfer», même pas Clouzot qui survit par miracle à l’accident cardiaque. Tout le monde est sous le choc et le restera longtemps. Quelques années plus tard, Romy Schneider confiera à Costa-Gavras, qui la questionne : «Non, on ne parle pas de cela. “L’enfer”, c’étaient des moments exceptionnels, mais des moments un peu difficiles aussi.»

Chez Clouzot, qui ne tournera par la suite qu’un seul film et quelques documentaires avec Herbert Von Karajan, la blessure ne s’est pas refermée non plus. Sa femme, Inès, qui a permis que ce voyage au bout de «L’enfer» soit visible par tous, raconte sa fin, le 12 janvier 1977. «Il est mort dans notre salon en écoutant “La damnation de Faust”, de Berlioz. La partition, qu’il suivait continuellement, était ouverte sur la table basse à la page de la scène XV. Marguerite, l’héroïne de cette légende dramatique, était en train de chanter ces vers : “Tout me paraît en deuil/Alors ma pauvre tête/Se dérange bientôt/Mon faible cœur s’arrête/Puis se glace aussitôt.”»

«L'enfer, d'Henri-Georges Clouzot» de Serge Bromberg, sortie en salles le 11 novembre.

par Ghislain Loustalot - Paris Match

Retrouvez dans notre magazine Paris Match, en vente partout en France, les photos exclusives de Romy Schneider, le moment où, pour la première fois, elle a jouée nue devant la caméra de Henri-Georges Clouzot. Retrouvez également notre diaporama exclusif ParisMatch.com sur le film maudit et ressuscité.

10h10 dans Film-1964-Enfer, Presse - 2009, Revue Paris Match | Lien permanent | Commentaires (0)

18 juillet 2009

28 mars 2009

Adieu ma Puppelé

Source : Paris Match - N° 1724 - 11 juin 1982

"Je te regarde dormir. Je suis auprès de toi, à ton chevet. Tu es vêtue d'une longue tunique noire et rouge, brodée sur le corsage. Ce sont des fleurs, je crois, mais je ne les regarde pas. Je te dis adieu, le plus long des adieux, ma Puppelé. C'est comme ça que je t'appelais. Ça voulait dire «Petite poupée» en allemand. Je ne regarde pas les fleurs mais ton visage et je pense que tu es belle, et que jamais peut-être tu n'as été aussi belle. Je pense aussi que c'est la première fois de ma vie - et de la tienne - que je te vois sereine et apaisée. Comme tu es calme, comme tu es fine, comme tu es belle. On dirait qu'une main, doucement, a effacé sur ton visage toutes les crispations, toutes les angoisses du malheur.

Je te regarde dormir. On me dit que tu es morte. Je pense à toi, à moi, à nous. De quoi suis-je coupable ? On se pose cette question devant un être que l'on a aimé et que l'on aime toujours. Ce sentiment vous inonde, puis reflue et puis l'on se dit que l'on n'est pas coupable, non, mais responsable... Je le suis. A cause de moi, c'est à Paris que ton cœur, l'autre nuit, s'est arrêté de battre. A cause de moi parce que c'était il y a vingt-cinq ans et que j'avais été choisi pour être ton partenaire dans «Christine». Tu arrivais de Vienne et j'attendais, à Paris, avec un bouquet de fleurs dans les bras que je ne savais comment tenir. Mais les producteurs du film m'avaient dit : «Lorsqu'elle descendra de la passerelle, vous vous avancerez vers elle et lui offrirez ces fleurs». Je t'attendais avec mes fleurs, comme un imbécile, mêlé à une horde de photographes. Tu es descendue. Je me suis avancé. Tu as dit à ta mère : «Qui est ce garçon ?». Elle t'a répondu : « Ce doit être Alain Delon, ton partenaire... ». Et puis rien, pas de coup de foudre, non. Et puis, je suis allé à Vienne où l'on tournait le film. Et là, je suis tombé amoureux fou de toi. Et tu es tombée amoureuse de moi. Souvent, nous nous sommes posés l'un à l'autre cette question d'amoureux : «Qui est tombé amoureux le premier, toi ou moi ?». Nous comptions : «Un, deux, trois !» et nous répondions : «Ni toi, ni moi ! Ensemble !». Mon Dieu, comme nous étions jeunes, et comme nous avons été heureux. A la fin du film, je t'ai dit : «Viens vivre avec moi, en France» et déjà tu m'avais dit : «Je veux vivre près de toi, en France». Tu te souviens, alors ? Ta famille, tes parents, furieux. Et toute l'Autriche, toute l'Allemagne qui me traitaient... d'usurpateur, de kidnappeur, qui m'accusaient d'enlever «l'Impératrice» ! Moi, un Français, qui ne parlais pas un mot d'allemand. Et toi, Puppelé, qui ne parlais pas un mot de français.

Nous nous sommes aimés sans mots, au début. Nous nous regardions et nous avions des rires. Puppelé... Et moi j'étais «Pépé». Au bout de quelques mois, je ne parlais toujours pas l'allemand mais tu parlais français et si bien que nous avons joué au théâtre, en France. Visconti faisait la mise en scène. Il nous disait que nous nous ressemblions et que nous avions, entre les sourcils, le même V qui se fronçait, de colère, de peur de la vie et d'angoisse. Il appelait ça le «V de Rembrandt» parce que, disait-il, ce peintre avait ce «V» sur ses autoportraits. Je te regarde dormir. «Le V de Rembrandt» est effacé... Tu n'as plus peur. Tu n'es plus effrayée. Tu n'es plus aux aguets. Tu n'es plus traquée. La chasse est finie et tu te reposes.

Je te regarde encore et encore. Je te connais si bien et si fort. Je sais qui tu es et pourquoi tu es morte. Ton caractère, comme l'on dit. Je leur réponds, aux «autres», que le caractère de Romy était son caractère. C'est tout. Laissez-moi tranquille. Tu étais violente parce que tu étais entière. Une enfant qui devint très tôt et trop tôt une star. Alors, d'un côté, des caprices, des colères et des humeurs d'enfant, toujours justifiées, bien sûr, mais avec des réactions imprévisibles ; de l'autre côté, l'autorité professionnelle. Oui, mais il y a l'enfant qui ne sait pas très bien avec quoi elle joue. Avec qui. Et pourquoi. Dans cette contradiction, à travers cette brèche, s'engouffrent l'angoisse et le malheur. Quand on est Romy Schneider, et qu'on a la sensibilité et le tempérament à fleur de vie, à fleur de peau, qui était le tien. Comment leur expliquer qui tu étais et qui nous sommes, nous «les acteurs». Comment leur dire qu'à force de jouer, d'«interprète», d'être ce que nous ne sommes pas vraiment, nous devenons fous et perdus. Pour rester debout, à peu près, comment leur dire que c'est si difficile, qu'il y faut une telle force de caractère, un tel équilibre... Mais cet équilibre, comment le trouver, dans ce monde qui est le nôtre, à nous les jongleurs, les clowns, les trapézistes de ce cirque dont les projecteurs nous dorent de gloire ? Tu disais : « Je ne sais rien faire dans la vie, mais tout au cinéma...». Non, les «autres» ne peuvent pas comprendre ça. Que plus on devient un grand comédien et plus on est maladroit à vivre. Garbo, Marilyn, Rita Hayworth... Et toi. Et moi je crie, pendant que tu te reposes et que je pleure, près de toi, que non, non, non, ce métier terrible n'est pas un métier de femme. Je le sais parce que l'homme que je suis est celui qui t'a le mieux connue, qui t'a le mieux comprise. Parce qu'il est un acteur, aussi. Nous étions de la même race, ma Puppelé, nous parlions le même langage. Mais moi, je suis un homme. Ils ne peuvent pas nous comprendre, les «autres». Les comédiens, oui. Les « autres », non. C'est inexplicable. Et quand on est une femme, comme toi, ils ne peuvent pas comprendre qu'on peut mourir de «ça». Ils disent que tu étais un mythe. Bien sûr... Mais oui... Mais le «mythe», lui, sait qu'il n'est que ça. Une façade. Un reflet. Une apparence. il est roi, prince, héros, Sissi, Madame Haneau, la mouette... Mais il rentre chez lui, le mythe, le soir. Alors il n'est que Romy, rien qu'une femme, avec une vie mal comprise, mal reçue, mal écrite dans les journaux, assaillie et traquée. Alors, il s'use, le mythe, dans sa solitude. Il s'angoisse. Et plus il est conscient, et plus il tombe, à doses plus ou moins répétées, dans les béatitudes de l'alcool et du tranquillisant. Ça devient habitude, puis règle, puis nécessité. Puis c'est irremplaçable et le cœur, usé, s'arrête parce qu'il est trop las de battre. Il a été trop malmené et bousculé, ce cœur qui n'était que celui d'une femme, le soir, assise devant un verre...

On dit que le désespoir que t'a causé la mort de David t'a tuée. Non, ils se trompent. Il ne t'a pas tuée. Il t'a achevée. Vrai que tu disais à Laurent, ton dernier et merveilleux compagnon : «J'ai l'impression que j'arrive au bout du tunnel». Vrai que tu voulais vivre, que tu aurais aimé vivre. Vrai pourtant que tu es arrivée au bout du tunnel, samedi, à l'aube. Que tu as été seule à savoir, lorsque ton coeur s'est brisé, que c'était là le bout du vrai tunnel.

Je t'écris au hasard. Sans ordre. Ma Puppelé, si agressive, si écorchée. Tu n'as jamais pu accepter et comprendre le jeu de ce métier de femme publique que tu avais choisi et que tu aimais. Tu ne comprenais pas que tu étais un personnage public et que cela avait une telle importance. Tu refusais le jeu, tous les jeux auxquels cette profession expose. Tu te sentais attaquée, percée, violée dans ton intimité. Tu étais toujours sur tes gardes, comme un animal poursuivi, «forcé» comme on le dit d'une biche. Et toi, tu savais que le destin, d'une main, t'ôtait ce qu'il te donnait de l'autre.

Nous avons vécu plus de cinq ans l'un près de l'autre. Toi avec moi. Moi avec toi. Ensemble. Puis la vie... Notre vie, qui ne regarde personne, nous a séparés. Mais nous nous appelions. Souvent. Oui, c'est exactement ça : nous nous lancions des «appels». Ensuite, en 1968, ce fut «La Piscine». Nous nous sommes retrouvés, pour travailler. Je suis allé te chercher en Allemagne. J'ai connu David, ton fils.

Après notre film, tu es ma soeur, je suis ton frère. Tout est pur et clair entre nous. Plus de passion. Mieux que cela : notre amitié de sang, de ressemblance et de mots. Et puis ta vie et, sur tes traces, le malheur et l'angoisse, l'angoisse... Ils diront, les «autres» : «Quelle actrice ! Quelle tragédienne !». Ils ne savent pas que tu es cette tragédienne, au cinéma, parce que tu l'es dans ta vie et que tu le paies très cher. Ils ne comprennent pas que les drames de ta vie personnelle rejaillissent sur l'écran, plus tard, dans tes rôles. Ils ne peuvent pas deviner que tu es «bonne» et «géniale», au cinéma, parce que tu vis la tragédie, à côté, et que tu es bouleversante parce que t'éclairent les reflets de tes drames personnels. Et que tu ne rayonnes que parce qu'ils te brûlent. Oh ! ma Puppelé ce travail de douleur ! Est-ce que j'ai vécu avec toi ou à côté de toi ?

Jusqu'à la mort de David, pourtant, il y a «le métier» qui t'a tenu la tête hors de l'eau. Puis David est parti... Et le métier n'a plus suffi. Alors je n'ai pas été étonné quand j'ai appris que toi aussi tu t'en été allée. De quoi ai-je été étonné ? De ton non-suicide. Mais que ton cœur ait craqué, non. J'ai dit : «C'était ça, le bout du tunnel».

Je te regarde dormir. Wolfie, ton frère, et Laurent entrent dans la chambre. Je parle avec Wolfie. Nous nous souvenons de cette maison que j'avais, à la campagne. Des dobermans qui te faisaient si peur. Nous nous en souvenons encore... C'était il y a vingt-cinq ans, en Bavière, dans un petit village. Wolfie avait quatorze ans, moi vingt-trois et toi vingt. Nous avons ri quand on nous a annoncé la visite de la présidente du Fan Club Romy Schneider en France. Nous avons vu arriver une grande jeune fille, avec des lunettes, timide, et qui s'appelait Bernadette. Quand nous sommes revenus à Paris, nous lui avons téléphoné. Elle est devenue notre secrétaire, pendant six ans. Elle est toujours la mienne, depuis vingt-deux ans maintenant.

Je te regarde dormir. Hier encore tu étais vivante. C'était la nuit. Tu as dit à Laurent, comme vous rentriez à la maison : «Va te coucher. Je te rejoindrais tout à l'heure. Moi, je reste un peu avec David en écoutant de la musique». Tu disais cela chaque soir... Que tu voulais rester seule avec le souvenir de ton enfant mort, avant de te coucher. Tu t'es assise. Tu as pris du papier et un crayon et tu t'es mise à tracer des dessins. Pour Sarah. Tu dessinais, pour ta petite fille, lorsque ton coeur t'a fait si mal, soudain... Si belle. Belle, riche, célèbre, que te fallait-il de plus ? La paix, un peu de bonheur.

Je te regarde dormir. Je suis de nouveau seul. Je me dis : tu m'as aimé. Je t'ai aimée. J'ai fait de toi une Française, une star française. De ça, oui, je me sens responsable. Et ce pays que tu as aimé, à cause de moi, est devenu le tien. La France. Alors, Wolfie a décidé - et Laurent lui a dit que tu aurais voulu cela - que tu resterais ici et que tu te reposerais pour toujours dans la terre de France. A Boissy. Où, dans quelques jours, ton fils, David, viendra te rejoindre. Dans un petit village où tu venais de recevoir les clefs d'une maison. Là, tu voulais vivre, près de Laurent, près de Sarah, ta fille. Là, tu vas dormir pour toujours. En France. Près de nous, près de moi.

Je me suis occupé de ton départ à Boissy, pour soulager Laurent et ta famille. Mais je n'irai ni à l'église ni au cimetière. Wolfie et Laurent me comprennent. Toi, je te demande de me pardonner. Tu sais que je n'aurais pas pu te protéger de cette foule, de cette tourmente, si avide de «spectacle» et qui te faisait si peur, qui te faisait trembler. Pardonne-moi. J'irai te voir le lendemain, et nous serons seuls.

Ma Puppelé, je te regarde encore et encore. Je veux te dévorer de tous mes regards, et te dire encore et encore que tu n'as jamais été si belle et si calme. Repose-toi. Je suis là. J'ai appris un peu d'allemand, près de toi. Ich liebe dich. Je t'aime. Je t'aime ma Puppelé."

Alain Delon

16h03 dans Biographie, Presse - 1982, Revue Paris Match | Lien permanent | Commentaires (7)

27 janvier 2009

23 janvier 2009

17 janvier 2009

08 janvier 2009

10 novembre 2008

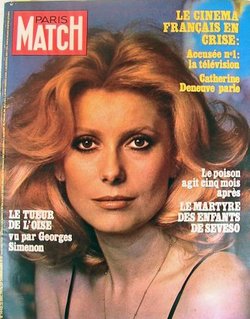

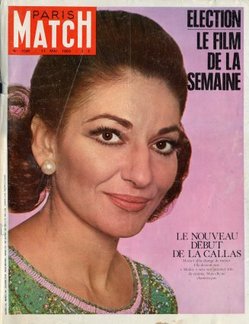

Paris Match - N° 1724 - 11 juin 1982

|

Article intérieur : 45 pages Retrouvez la lettre d'Alain Delon "Adieu ma Puppelé" sur cette note. |

01h49 dans Presse - 1982, Revue Paris Match | Lien permanent | Commentaires (6)

20 octobre 2008

01 août 2008

19 décembre 2007

03 décembre 2007

22 novembre 2007

21 novembre 2007

20 novembre 2007

15 novembre 2007

11 novembre 2007

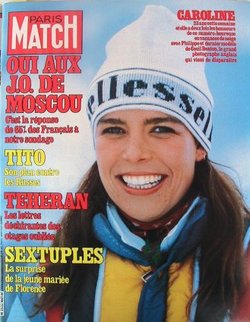

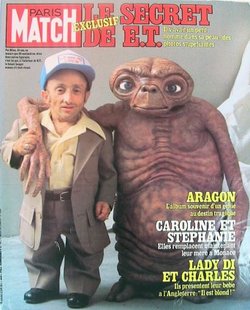

Paris Match - N° 1726 - 25 juin 1982

10h02 dans Presse - 1982, Revue Paris Match | Lien permanent | Commentaires (0)