Film-1958-Christine

25 octobre 2007

23 juillet 2007

19 juillet 2007

18 juillet 2007

11 juillet 2007

Christine

00h15 dans Film-1958-Christine | Lien permanent | Commentaires (0)

04 juillet 2007

22 juin 2007

Christine

02h23 dans Film-1958-Christine | Lien permanent | Commentaires (0)

02 juin 2007

22 mai 2007

Christine

10h50 dans Film-1958-Christine | Lien permanent | Commentaires (0)

21 avril 2007

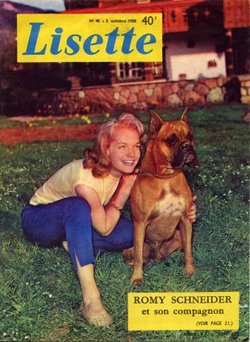

Lettres françaises – 12 janvier 1959

Christine

Trop de sucre et de guimauve engluent cette nouvelle version de « Liebelei » - la première était de Max Ophuls – réalisée par Pierre Gaspard-Huit. On y voit l’inévitable Sissi, déguisée en Juliette de Bibliothèque Rose mourir d’amour pour son Roméo. Rien ne nous est épargné : ni la jeune fille pauvre et pure, ni le beau lieutenant de bonne famille, ni la « dame en blanc », ici de noir vêtue, ni le vieux mari trompé.

Il reste à déplorer la fadeur et les minauderies de Romy Schneider et à louer Micheline Presle, sensible, Sophie Grimaldi, drôle, Alain Delon, séduisant séducteur, Jean-Claude Brialy, qui rappelle Serge Reggiani, et Jacques Duby, il compose avec le talent qu’on lui connaît un personnage de pauvre type. Décors, costumes, couleurs sont dans l’ensemble, réussis. On pense aux « Grandes manœuvres », et c’est un peu dommage pour Pierre Gaspard-Huit. On aurait voulu plus de grâce et moins de mièvrerie, plus d’émotion et moins de sensiblerie.

Yvonne BABY

10h02 dans Film-1958-Christine, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

20 avril 2007

Arts – 06 janvier 1959

Christine : scandaleux

Traité avec condescendance de « bon artisan » par l’un, purement et simplement ignoré par l’autre, calomnié par un troisième, Max Ophuls, qui fut un des plus grands cinéastes français n’a pas du gagner les faveurs des historiens. Il est vrai qu’en ce siècle imbécile avoir du génie et être juif est doublement impardonnable. Décrié de son vivant par la plupart des critiques, maudit même, il ne lui manquait que d’être pillé une fois mort. C’est désormais chose faite grâce au producteur Michel Safra et à Pierre Gaspard-Huit qui a effectué cette basse besogne.

Le scandale que constitua le re-montage de « Lola Montès » en dépit de l’opposition de son auteur, cloué sur un lit d’hôpital à Hambourg, est mince au regard de celui que représente « Christine », inspiré non tant de la pièce d’Arthur Schnitzler (comme le veut le générique) que de « Liebelei », tourné par Ophuls en Allemagne en 1932. Au moins Becker, quand il accepta de reprendre « Modigliani » eut-il non seulement le tact de dédier « Montparnasse 19 » à Ophuls, mais aussi et surtout l’intelligence de ne pas mettre ses pas dans les empreintes lissées par l’auteur du « Plaisir » de creuser son sillon avec les outils qui lui appartenaient en propre à lui, Becker. Mais comment, lorsqu’on a derrière soi « Paris-Canaille », « La mariée est trop belle », « Les lavandières du Portugal » aurait-on les scrupules de l’auteur de « Casque d’or » ?

Voici, en l’espace de quelques semaines, deux remakes qui font reculer à l’infini les bornes de la déprédation « Jeunes filles en uniforme » et « Christine ». De même que Radvanyi avait ravalé une admirable comédie dramatique au rang d’une quelconque bande dessinée, Gaspard-Huit a fait d’une romance pleine de gravité et de mélancolie, une manière d’opérette.

Dans un cas comme dans l’autre, l’alcool étant changé en eau sucrée, l’adaptation obéit systématiquement à trois principes directeurs : l’affadissement, l’édulcoration et l’infantilisme. Que Radvanyi pillât plan par plan l’original ou qu’il inventât quelque situation de son cru, la faillite n’était pas moins flagrante : il y avait plus de recherches (décors, éclairages, cadrages, sons) dans un seul plan du chef-d’œuvre de Léontine Sagan que tout le pensum de Radvanyi, dont Gaspard-Zéro est un digne émule. Il est extraordinairement symptomatique, par exemple, que l’un comme l’autre, incapables de re-créer tant l’atmosphère prussienne que l’atmosphère viennoise dans lesquelles devraient se mouvoir leurs héroïnes escamotent la difficulté en insérant un panneau liminaire (« Postdam, 1910 » : « Vienne, 1906 ») qui les dispense, croient-ils de tout effort de ce côté.

Ainsi signent-ils eux-mêmes leur propre procès-verbal de carence. Ophuls aimait à répéter que « les détails justes, un astucieux petit rien, font l’art. Un mouchoir déchiré, la coupe d’une moustache ou un geste de la main peuvent dire plus qu’une page entière de texte : une sonnerie lointaine de clairon peut remplacer le défilé d’un régiment d’infanterie ». Gaspard-Huit qui n’en rate pas une, fait défiler (et il faut voir comment !) le régiment. De même, alors qu’Ophuls s’abstenait génialement de montrer François-Joseph, Gaspard-Huit ajoute, de façon telle que le pire crétin comprenne de quoi il retourne un plan américain du souverain ! Si pour un cinéaste et pour un producteur, le mépris du public consiste à tenir celui-ci pour aussi bête que soi, on n’a jamais vu pareil mépris du public. Et Gaspard-Huit ne s’arrête pas en s bon chemin. Pour dépister qui l’accuserait d’avoir démarqué servilement « Leibelei », il se paie le luxe d’en prendre parfois le contre-pied : il conserve le duel et le suicide qu’il bâche évidemment mail in intervertit telle et telle scène, change les cadrages ou substitue à l’inoubliable fuite en traîneau à travers la neige une promenade ensoleillée.

Qui croit-il abuser ? On regrette que Christian Matras, Jean d’Eaubonne, Hans Whilhelm, collaborateurs habituels d’Ophuls : Georges Auric (qui fit la musique de « Lola Montès) et Rosine Delamarre (qui fit avec Annenkov les costumes de « Madame de… ») aient cru bon d’associer leurs nom à une telle entreprise (dont les promoteurs se soucient moins d’art que d’industrie et de commerce) : qu’un homme aussi talentueux que Georges Neveux ait signé les dialogues qui font s’extasier les gamines qui, le soir de Noël remplissaient, en l’honneur de « Romy », la salle.

C’est que cette entreprise en effet, (comme « Jeunes filles en uniforme ») repose sur « Sissi ». Sophie Grimaldi et Ginette Pigeon, ses partenaires dans l’un et l’autre film, qui offrent sur elle le double avantage d’être jolies et bonnes comédiennes, n’auraient aucun mal à faire mieux qu’elle : oui, mais voilà, elles n’ont pas son standing. Le succès de Romy Schneider est un de ces phénomènes auxquels se juge une époque. Les sociologues et les moralistes tiennent avec son mythe naissant un matériau de première importance. Orpheline persécutée ou princesse de pacotille, chaste toujours bien sûr, l’anachronisme de ce personnage, issu du mélo, de la bibliothèque rose et du spectacle de patronage tout ensemble, ne laisse pas de donner le vertige. Quel Verdoux nous débarrassera de cette nonnette asexuée, de cette roide figurante, de cette Ante-B.B. (d’où vient qu’elle a le vent en poupe, les petites guenons qui miment cette sacrée Brigitte étant des Romy Schneider qui s’ignorent) à qui rend niais et insipide tout ce qu’elle touche.

Claude GAUTEUR

09h59 dans Film-1958-Christine, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

19 avril 2007

Libération – 30 décembre 1958

Christine

Dans la Vienne insouciante des années 1900, les élèves officiers (de bonne famille) entraînent dans les guinguettes de Grinzing de jolies filles (de condition modeste). Un tour de piste, un rendez-vous pour le dimanche prochain, pique-nique sur l’herbe tendre, promenade en canot sur la rivière, les cœurs chavirent.

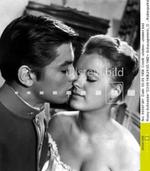

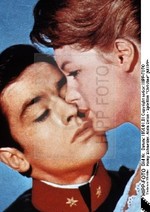

Eternelle petite fille modèle pure, innocente, timide et jolie comme un cœur, Romy Schneider minaude gentiment tout en restant sage sans rien déceler de l’angoisse qui se lit (très visiblement) sur le front de son beau cavalier (Alain Delon), lequel n’arrive pas à rompre définitivement avec une encombrante maîtresse (Micheline Presle), qui est l’épouse d’un noble diplomate.

Ce dernier, apprenant son infortune, provoque en duel son jeune rival, alors qu’il était sur le point de demander Romy en mariage. Le tout se termine très mal les spectatrices au cœur tendre quittent la salle les yeux embués de larmes. Christine est un remake de « Liebelei », l’œuvre d’Arthur Schnitzler qui fut joué par Magda Schneider, la mère de Romy. Cette histoire bien démodée et à l’eau de rose est mise en scène par Pierre Gaspard-Huit. Cela démarre comme une opérette et se termine dans la grande tradition du mélo.

Jacqueline FABRE

09h56 dans Film-1958-Christine, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

18 avril 2007

Paris Presse – 25 décembre 1958

Christine

Dans une Vienne d’opérette, en ce début de siècle, un joli dragon mélancolique mène une intrigue avec une jeune fille pauvre, mais ravissante. Promenades en barque sur le Danube, uniformes et dentelles, parfum et fleurs fraîches, tours de valses dans les guinguettes, marivaudages chuchotés, mousse de champagne, parades militaires, rencontres à l’Opéra sur une musique de Mozart.

Ce n’est qu’une simple amourette, innocente et naïve, dans le goût des romances sentimentales. Mais au jeu de l’amour, nos deux héros de brûlent. Bientôt le sous-lieutenant comprend qu’il aime à la folie la demoiselle. Il la veut épouser, la demande à son père, premier violon dans un orchestre. C’est alors qu’intervient le destin, sous les traits d’un mari, naguère bafoué.

Echange de cartes. Duel à l’aube. Dès la première balle, Franz s’écroule, foudroyé. Ce n’était qu’une simple amourette. Mais la jeune fille, elle aussi, en mourra. Sur ce thème, emprunté à une pièce d’Arthur Schnitzler, « Liebelei », Pierre Gaspard-Huit a composé un film aimable, un conte rose et gris, plus français que viennois et qui doit davantage au René Clair des « Grandes manœuvres » qu’à Willy Forst ou à Ophuls. Il y a, dans son œuvre, de la gentillesse, du brio, un solide métier et une absence totale de prétention. Il serait tout à fait injuste de l’accabler sous le souvenir du « Liebelei » que réalisa Max Ophuls, en 1932, je crois.

Très adroitement, Gaspard-Huit a échappé aux pièges du remake. Il a volontairement oublié l’univers amer, cynique et brillant de son illustre prédécesseur pour ne s’attacher qu’au spectacle, un spectacle qui ravira les amateurs de « Sissi ». Bon travail de l’opérateur Christian Matras. Dialogue excellent de Georges Neveux. Quant à l’interprétation, elle a les vertus de la jeunesse. Romy Schneider, égale à elle-même et Alain Delon forment un couple suave, bien agéable à regarder.

Delon a de la prestance, un physique, une voix. Et son inexpérience même a du charme. Remarqués, aussi, Jean-Claude Brialy étourdissant de fantaisie dans le r^pole de l’ami fidèle et l’amusante Sophie Grimaldi. Des comédiens chevronnés épaulent cette folle jeunesse : Micheline Presle, Fernand Ledoux, Jean Galland.

Michel AUBRIANTI

09h54 dans Film-1958-Christine, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

17 avril 2007

Le Monde – 31 décembre 1958

Christine

Après “Jeunes filles en uniforme », voici sous le titres de « Christine », « Leibelei » qui reparaît sur les écrans. Le nom de Max Ophuls est attaché au premier « Liebelei » et l’on devine assez aisément ce que le futur auteur de « Lola Montès » avait pu faire de la mélancolique histoire imaginée par Arthur Schnitzler. Les fastes et les charmes désuets de la Vienne impériale plaisaient à son cœur et convenaient à son talent. « Liebelei » remporta à l’époque un immense succès et Bardèche et Brasillach en perlent dans leur Histoire comme de l’ « Une des œuvre les plus émouvantes du cinéma ». Je ne pense pas que, vingt-cinq ans après, le film de Pierre Gaspard-Huit suscite de tels éloges, mais il n’est pas impossible qu’il charmera lui aussi un vaste public.

Après tant d’ouvrages amers, violents, cruels, comme elle va paraître touchante l’histoire si tendre et si triste de Christine et de son petit sous-lieutenant étourdi et volage ! Ils s’étaient rencontrés dans un bal et il avait suffi d’un déjeûner sur l’herbe, d’une promenade en calèche pour transformer en passion éternelle ce qui n’avait d’abord été qu’une amourette, une « Liebelei ». ils avaient quarante ans à eux deux et ils criaient leur secret aux échos sans savoir que déjà la mort les guettait, sans savoir que pour Franz et Christine le bonheur n’était pas e ce monde…

Ah ! Cette fin de « Christine », que de pleurs elle fera verser aux dames et aux demoiselles (et aux messieurs sensibles aussi) ! L’autre soir autour de moi on reniflait, sanglotait, suffoquait sans vergogne. Et les lumières revenues il fallait voir les mouchoirs tamponner les paupières meurtries. Les chocolats glacés devaient avoir un goût salé de larmes !... Mais ces pleurs sont un gage e succès et Pierre Gaspard-Huit a eu bien raison de jouer à fond la carte romantique. J’ajouterai qu’il a mis sont film en scène avec soin et que, des dialogues de Georges Neveux aux images de Christian Matras en passant par les décors de Jean d’Eaubonne, tout témoigne dans « Christine » d’un souci de qualité sympathique. C’est Romy Schneider qui succède à sa maman, Magda Schneider, dans le rôle de la jeune fille éprise du fringant officier.

La mode étant aux « mythes » sociologiques, j’ai bien envie d’écrire que Romy Schneider est très exactement l’ « anti B.B. ». Elle n’éveille en nous que des idées de pureté, de tendresse, de chastes fiançailles, de promenades côte à côte dans « la nuit verte des prairies ». Elle est jolie comme image. Elle est l’image de la jeunesse qui ne « triche » pas… Alain Delon incarne sans mièvrerie le personnage de Franz. Malgré quelques gaucheries il fait preuve dans ce rôle d’une évidente personnalité. Le beau visage de Micheline Presle nous émeut.

Fernand Ledoux, Jean-Claude Brialy Jean Galland, sont excellents. Et tous leurs camarades, de Sophie Grimaldi à Jacques Duby (Jacques Duby à qui on devrait bien confier un jour un « vrai » rôle) et de François Chaumette à Jacques Toja, méritent des compliments. Si vous ne craignez pas les entremets sucrés…

Jean de BARONCELLI

09h50 dans Film-1958-Christine, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

13 avril 2007

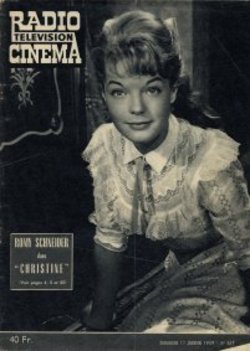

Radio Cinéma Télévision – 11 janvier 1959

Christine : Le « remake » ne paie pas

Pour les spectateurs – et ils sont forcément nombreux – qui ne connaissent pas l’admirable « Liebelei » de Max Ophuls, tourné en 1932 et qu’on ne peut plus voir aujourd’hui qu’à la Cinémathèque, le film de Pierre-Gaspard Huit se présente surtout comme une imitation très décevante de ces films viennois, mi-opérettes, mi-comédies en falbalas, dont les toilettes 1900, les valses de Strauss et les tendres intrigues sentimentales font tous les charmes. A vrai dire – et qu’on me pardonne cette vérité première – pour faire un film d’esprit viennois, il faut être Viennois ou, tout au moins, en avoir l’esprit.

« Christine », nouvelle adaptation par le Français Pierre-Gaspard Huit d’une pièce assez cruelle d’Arthur Schnitzler, fut, en fait, la première pièce naturaliste représentée en 1895 devant l’empereur d’Autriche et sa cour.

Malgré la belle photographie en couleurs de Christian Matras, les jolis décors d’Eaubonne, les toilettes très réussies des actrices, les extérieurs tournés à Vienne même, le film n’a ni atmosphère, ni rythme, sauf dans les quelques scènes finales où Romy Schneider, de midinette devient femme et, malgré le doublage, nous dispense une émotions autrement subtile que dans les « Sissi ».

Alain Delon et Jean-Claude Brialy, grands adolescents modernes, sont parfaitement inauthentiques en officiers autrichiens. Je n’ose dire qu’ils sont très mauvais, car il est impossible de juger de l’interprétation dans un film comme celui-ci, où les acteurs ne sont absolument pas dirigés, au point que la charmante Micheline Presle semble ânonner son texte comme à un discours de distribution de prix. Seule Romy Schneider tire –et mieux que bien – son épingle du jeu, mais elle est Viennoise et sa maman l’a supervisée.

Car, à la base « Christine » n’est rien d’autre qu’un remake de ce film de Max Ophul de 1932, qui s’appelle « Liebelei » comme la pièce d’Arthur Schnitzler dont il est tiré. Liebelei ? Cela veut dire « amourette ». Sous le règle de François-Joseph, les officiers autrichiennes, venus de l’aristocratie, s’amusaient volontiers avec les filles du peuple, mais n’attachaient aucune importance à ces liaisons éphémères, une amourette n’étant pas l’amour.

Il arrivait parfois que la midinette viennoise prit le jeu au sérieux et… en mourut. Magda Schneider fut autrefois une merveilleuse Crhistine. Plus éclatante, possédant aujourd’hui plus de métier qu’elle n’en avait à l’époque, sa fille est parfois comme son vivant reflet. Que l’entreprise soit purement commerciale, on ne songerait peut-être pas à s’en indigner si ce remake était aussi honnête que celui de « Jeunes filles en uniforme ». Mais pour ne pas avoir l’aire de s’inspirer de Max Ophuls, Pierre-Gaspard Huit a démoli le scénario initial dont toutes les séquences importantes ont été déplacées chronologiquement, à développé des scènes nouvelles et bavardes et transposé en été ce qui se passait ailleurs en hiver, tout cela pour arriver finalement à démarque la fin du film d’Ophuls de l’instant où se font entendre les premières mesures de la « Symphonie du destin » jusqu’à la mort de Christine.

Les admirateurs de Max Ophuls ont le droit de protester. Quant à ceux qui n’ont pas vu et ne verront pas « Liebelei », ils ont le droit de s’estimer lésés, car on leur sert ici une marchandise qui ne possède même pas les attraits spectaculaires d’un quelconque « Sissi ». Le remake ne paie pas, croyez-nous.

Jacques SICLIER

09h42 dans Film-1958-Christine, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

16 mars 2007

Le canard enchaîné – 07 janvier 1959

Christine : Les films qu’on peut ne pas voir

”Liebelei”, un des chefs-d’oeuvre du cinéma autrichien fit couler des torrents de larmes. Il était joué par Magda Schneider et il était mis en scène par Max Ophuls qui s’imposa par ce film comme un grand.

Voilà « Christine », seconde mouture de « Liebelei » qui fera encore verser des larmes, car l’histoire de l’amourette du lieutenant Franz et de Christine qui se transforme en grand amour avec une fin tragique est un thème qui fera toujours pleurer. Vienne, ses officiers, ses bals de la cour, des guinguettes, ses flonflons, carme rococo d’une époque révolue. Max Ophuls en avait fait un émouvant poème.

Le film de Gaspard Huit fait penser pendant les trois quarts de sa projection à un roman de Mme de Linarès. Et puis, brusquement, il tourne au drame. Travail correct, soigné même. Le film aura un succès certain. Le meilleur en est un dialogue spirituel, tendre et poétique de Georges Neveux. Alain Delon est un peu frêle et jeunot pour supporter le rôle de Franz.

Il manque de poids, de chaleur. Mais avec son physique, sa carrière est assurée. Micheline Presle, qui joue sa maîtresse, femme du monde, pourrait être sa mère et Jean Galland, le mari qu’elle trompe et qui le tue, pourrait être son grand-père. Interprétation au demeurant excellent avec Fernand Ledoux et Jean-Claude Brialy, etc. Romy Schneider succède à sa mère dans le rôle de Christine. Elle est jolie, bien élevée, très Sissi. Pour le reste, comme elle est doublée, qu’elle parle ou change, impossible de la juger.

M.D

09h45 dans Film-1958-Christine, Les critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

06 mars 2007

28 février 2007

19 septembre 2006

Christine

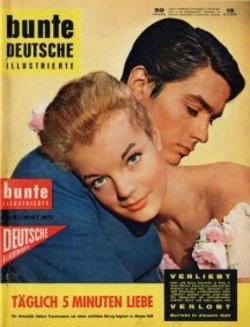

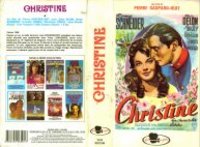

Les jacquettes

NDLR : Les jacquettes présentées ci-dessous sont destinées à un usage personnel et dans le cadre familial des utilisateurs. Si vous possédez des jacquettes (toutes nationalités mais uniquement en taille réelle recto/verso), n'hésitez pas me à les faire parvenir afin de pouvoir les ajouter.

Jacquette VHS ou DVD sur Moviecovers | |

|

France DVD (Original) Cliquez sur ce lien pour obtenir la jacquette en taille réelle |

|

France Cliquez sur ce lien pour obtenir la jacquette en taille réelle |

|

France Cliquez sur ce lien pour obtenir la jacquette en taille réelle |

|

France Cliquez sur ce lien pour obtenir la jacquette en taille réelle |

11h55 dans Film-1958-Christine, Jaquettes | Lien permanent | Commentaires (0)

28 juin 2006

Christine

L'histoire...

1957 - Réalisé par Pierre Gaspard-Huit

Titre original allemand : Liebelei

Générique : Scénario : Pierre Gaspard-Huit et Hans Wilhelm, d'après la pièce Liebelei d'Arthur Schnitzler. Dialogues: Georges Neveux. Directeur Photo : Christian Matras (Eastrnancolor). Musique: Georges Auric (dirigée par Jacques Metehen). Chansons : Les amants de quatre sous de Jacques Larue, et Ave Maria de Franz Schubert. Décors : Jean d'Eaubonne et Wolf Witzernann. Son : Antoine Petitjean. Ensemblier : Charles Mérangel. Montage: Louisette Hautecoeur. Assistants réalisateurs : Pierre Lary, Philippe Baraduc. Caméra : Gilbert Chain. Maquillages : Anatole Paris. Coiffures : Alexandre. Costumes : Rosine Delamare. Effets spéciaux : Lax. Directeur production : Henri Baum, assisté d'Ulrich Pickard. Distribution : Cinédis. Durée : 109 mn. Sortie à Paris : 14 décembre 1958.

Distribution : Romy Schneider (Christine Weiring), Alain Delon (Franz Lobheiner), Jean-Claude Brialy (Théo Kaiser), Micheline Presle (baronne Eggersdort), Sophie Grimaldi (Mizzie), Fernand Ledoux (M. Weiring), Jean Galland (baron Eggersdort), Jacques Duby (Josef Binder), François Chaumette (Vimmer), Bernard Dhéran (capitaine Lansky), Jacques Toja (Schaffer), Jean Lagache (Linz), Jean Davy (officier chef du régiment), Josef Egger (maître de maison), Roland Malet (officier au «Grinzing»), Marius Gaidon (maître d'hôtel), Claudine Auger (danseuse au «Grinzing») et Colette Proust.

Résumé : Vienne, 1906. La baronne Lena Eggersdorf entretient depuis un an une liaison avec le jeune et séduisant Franz Lobheiner, sous-lieutenant au 14e régiment de dragons. Franz voudrait rompre mais ne sait comment s'y prendre. Un soir, son meilleur ami et confident, le lieutenant Théo Kaiser, l'entraîne au fameux «Grinzing», lieu de prédilection des Viennois, et lui présente deux charmantes jeunes filles : l'une brune et malicieuse prénommée Mizzie et l'autre blonde et secrète Christine. Un flirt s'ébauche entre Mizzie et Théo tandis que Christine et Franz, intimidés, restent face à face sans oser se regarder. En raccompagnant Christine chez elle, Franz apprend qu'elle est la fille d'un musicien de l'Opéra, M. Weiring, et qu'elle est presque fiancée à un compositeur fade et ridicule: Josef Binder. L'amour pur et intense va bientôt naître entre les deux jeunes gens. Christine, follement heureuse, avoue son bonheur à son père. Au cours d'une promenade dans la forêt viennoise, Christine et Franz se jurent passion et fidélité jusqu'à la mort. Ce serment bouleverse Franz qui décide de rompre définitivement avec Lena. Invité à un gala à l'Opéra donné en l'honneur de l'empereur, il s'esquive pour rejoindre sa maîtresse. L'époux de Lena, le baron Eggersdorf, remarque sa fuite. Lena et Franz brûlent leurs lettres puis se quittent. Le baron se précipite chez lui et voit sortir le jeune homme. Il découvre une clef dans le bureau de sa femme. Lena refuse de répondre à ses questions. Le baron se rend alors chez Franz qui a réuni ses amis pour leur annoncer son prochain mariage avec Christine. L'épreuve de la clef est décisive ; Eggersdorf provoque Franz en duel. Offensé, il choisit le pistolet et impose ses conditions : il tirera le premier à vingt pas. Christine, ignorant le drame, révèle à son bien-aimé qu'elle vient d'être engagée comme chanteuse à l'Opéra. Franz est tué par le baron. Théo et Mizzie préviennent le père de Christine avant d'apprendre la terrible nouvelle à la jeune fille. Anéantie, Christine s'avance sur le balcon de sa chambre où elle regardait passer le régiment de Franz. Prise d'un malaise, elle bascule dans le vide sous les yeux de son père, Théo et Mizzie. Elle a rejoint son amour pour l'éternité... respectant leur serment dans la forêt.

Dans la version française de ce film, Romy Schneider est doublée pour les dialogues par Gilberte Aubry et, pour les chansons, par Eliane Dorsay.

22h44 dans Film-1958-Christine | Lien permanent | Commentaires (0)